そろそろ進路を決めなければいけないけれど、大学と専門学校のどちらに進学するべきか決められない! と困っていませんか? 一般的には「大学の方がなんとなくイメージがいいかも……」と考える方が多いと思いますが、大学には大学の、専門学校には専門学校のそれぞれの良さがあります。将来やりたいことによって、大学と専門学校のどちらに進学するべきかは変わってきます。

そこでこの記事では、

- 大学と専門学校を比較したそれぞれのメリット・デメリット

- タイプ別おすすめ進学先

といったテーマで、あなたの進路選択の一助となるような内容を解説します。進路選択はみなさんの人生にとって大きな岐路とも言える大切なものです。漠然としたイメージだけでなく、様々な情報を精査したうえで判断しましょう。

目次

1.大学のメリット・デメリットまとめ

大学と専門学校を比較して、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

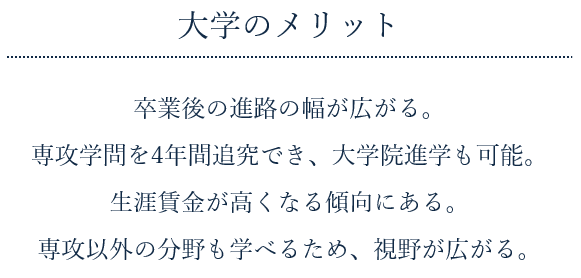

1-1.大学のメリット

まずは大学進学のメリットです。

卒業後の進路の幅が広がる

就職活動の際、総合職の採用試験は多くの場合、大卒以上でなければ受けることができません。逆に言えば、大卒者はほぼすべての企業を受けられるため、就職活動において進路の幅が最大化します。

大学に進学すれば、学歴を理由に受けたい企業を受けられないということはまずないでしょう。

※学歴による就職活動のメリット・デメリットは以下の記事で解説しています。

専攻学問を4年間かけて追究でき、大学院進学も可能

大学では自分の興味のある学問を選び、基礎から応用まで4年間かけて勉強・研究します。分野は経済学、法学、理学、工学、医学など、専門学校と比べると学術的なものが多く、特に興味がある分野について深く学べることがメリットの一つと言えます。さらに、より深く学問を究めたい人には、大学院に進学するという道も用意されています。これは専門学校にはない*選択肢です。

*一部の4年制専門学校は大学院に進学可能です。

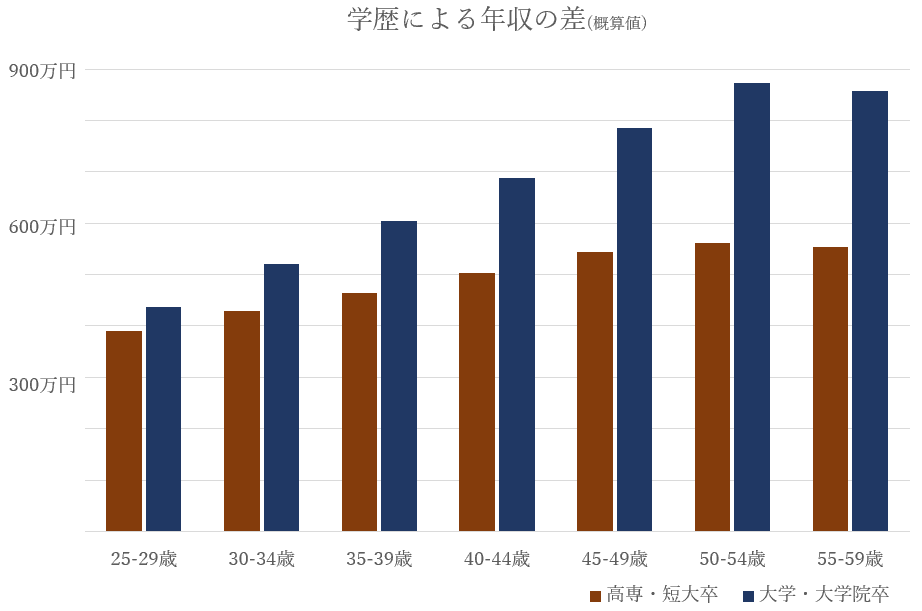

生涯賃金が高くなる傾向にある

大卒は専門学校卒より生涯賃金が高くなる傾向があります。学歴による年収の差をグラフにまとめました。

※参考:厚生労働省・平成30年賃金構造基本統計調査

※男女混合/企業規模混合。ボーナスを月収の5か月分として算出

専門学校卒のデータがなかったため、ほぼ同じような待遇設定が多い高等専門学校・短期大学卒者と、大学・大学院卒者の年収の概算値を比較しています。ご覧の通り、大学・大学院卒者(藍色の棒)の方が多くの収入を得ていることがわかります。

上記を足し合わせた生涯賃金の概算は以下の通りです。

大学・大学院卒者の25~59歳の合計賃金:約2.4億円

高専・短大卒者の25~59歳の合計賃金:約1.7億円

大学・大学院卒者の方が約7,000万円高くなっています。全ての人に必ずこの差が出るというわけではありませんが、確率論的には大卒者の方が収入面で有利と言えるでしょう。

専攻以外の分野も学べるため、視野が広がる

大学では、専攻分野だけでなく興味のある他の分野の基礎的な内容を学ぶ「一般教養」の講義があります。学部を問わず、心理学、統計学、体育など多岐にわたる分野の中から、好きな講義を選択できます。他の分野について学ぶことで、広い視野で物事を考えられるようになり、新たな興味が見つかることもあるでしょう。

また、夏休みや春休みが専門学校に比べて長く、短期留学やインターンなどに充てる時間の余裕が大きいというメリットもあります。

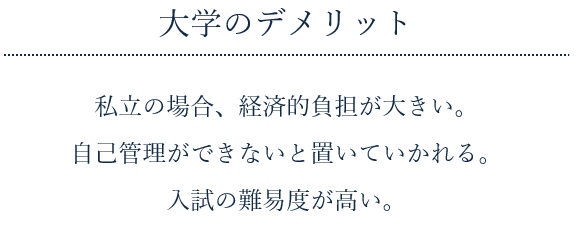

1-2.大学のデメリット

続いて大学のデメリットです。

私立大学の場合、経済的負担が大きい

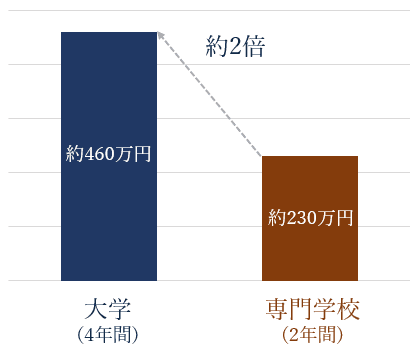

私立大学(文系)は4年間で約460万円*の学費がかかります。2年制専門学校に比べると、おおよそ2倍**の学費が必要です。そのため、経済的理由で大学を中退してしまう学生も毎年少なくありません。

*文部科学省の調査によると、2017年度の私立大学における初年度納付金は約133万円(授業料90万円、入学金25万円、施設設備費18万円)でした。残り3年分の授業料と施設設備費を加えると、4年間の総額は約460万円となる計算です。

**公益社団法人東京都専修学校各種学校協会 平成30年度学生・生徒納付金調査から専門学校の平均的な学費を約230万円と概算しています。

※大学と専門学校の学費については以下の記事で詳しく解説しています。

自己管理ができないと置いていかれる

大学は高校までとは違い、授業に出なくても誰かから注意されることがありません。サボろうと思えばいくらでもサボれてしまうのです。自己管理ができなければ、どんどん単位を落として留年ということになりかねません。

入試の難易度が高い

専門学校に比べると入試難易度が高いため、高校時代にしっかり受験対策をしていなければ、希望の大学にはなかなか入れません。私立文系であれば数科目のみ(英語+国語+政治経済の3科目など)で受験できる場合もあるため、高校3年次に猛勉強すれば挽回することも可能かもしれませんが、難関大学はかなり厳しいでしょう。

2.専門学校のメリット・デメリット

次に、専門学校に進学する場合のメリットとデメリットを解説します。

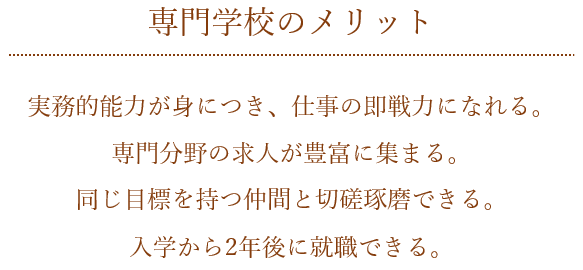

2-1.専門学校のメリット

まずは専門学校のメリットです。

実務的な能力が身につき、仕事の即戦力になれる

専門学校は、就職後にすぐ活かせる実務的なスキルを2年間で身につけられることが大きなメリットです。美容系、調理系、語学系、音楽系、ホスピタリティ系など幅広い分野の学校があり、大学に比べて実践的な授業を多く取り入れています。実技の設備も充実しており、各業界出身のプロが講師を務めているいるため、就職後は即戦力として働けるでしょう。資格試験対策に注力していることも特徴です。

専門分野の求人が豊富に集まる

専門学校には、専門的なスキルを身につけた学生を求める各方面の企業から、数多くの求人票*が豊富に集まります。当ブログを運営する神田外語学院でも、採用の多くは求人票から決まっています。

毎年継続的に求人票を出している企業は、その学校から確実に採用したいという気があるため、一般的な採用試験に比べて有利に選考が進むでしょう。また、企業側はその学校にどんな能力のある学生がいるのかを把握しているため、みなさんがしっかり企業研究をしていれば入社後のミスマッチが起きにくいと言えます。

*求人票……企業から学校に送られてくる採用情報

同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる

例えば製菓学校ならパティシエ、航空系の学校ならCAと、同じ夢や目標を持った学生が大勢います。その仲間たちと情報交換しながら、日々切磋琢磨して頑張れます。当ブログを運営する神田外語学院では、同じ企業の採用試験を受ける仲間同士で面接練習をしたりする姿が見受けられます。

一方、進路の幅が広い大学では、同じ仕事を目指す仲間を見つけることは比較的難しいでしょう。

入学から2年で就職できる

最短2年間で必要な能力・知識を短期間で身につけて卒業できるため、4年制の大学よりも2年早く就職できます。それにより、以下のようなメリットがあります。

- 社会人としての現場経験が早く身に付き、スキルが上達する

- 将来的なキャリア形成について、早いうちから具体的・現実的に考えられるようになる

- 大卒者よりも給料を2年分多くもらえる

2-2.専門学校のデメリット

続いて専門学校のデメリットです。

専門以外の分野を学ぶ機会があまりない

専門分野の知識とスキルを身につけることが目的のため、その他の分野について学ぶ機会があまりありません。幅広い知識を身につけたいという人にとってはデメリットと言えます。

進路変更が難しい

専門分野のスキルを身につける教育という性質上、入学後に進路を変えたいと思っても、簡単にはできません。

例えば、美容系の学校に入ったけれど、何らかの理由で美容に興味がなくなってしまった……。そんな場合でも、卒業のために美容に関する授業を毎日受けながら、新たな進路について考えなければいけません。

専門卒では就けない仕事がある

大学のメリットでも触れましたが、就職活動において専門卒では受けられない企業が数多くあります。将来行きたい会社がある場合は、進学先を決める前に募集要項をよく確認しておきましょう。その他にも、例えば学校教員になりたい場合は、教職課程のある大学に編入学しなければならないなどの制約もあります。

※学歴による仕事の違いについては以下の記事で解説しています。

これらのメリット・デメリットを踏まえて、2章ではタイプ別のおすすめ進学先を解説していきます。

3.タイプ別おすすめ進学先

3-1.こんな人は大学がおすすめ

時間をかけて深く勉強・研究したい学問がある人

専攻分野を4年間かけて勉強・研究できるため、じっくりと学びを深めたい人にとっては大学がおすすめです。長期休暇も専門学校に比べて長いことが多いので、留学や複数のインターンシップもやってみたいという人に適しているでしょう。

幅広い分野の知識を身につけたい人

大学では一般教養も学べます。専攻分野だけでなく、社会で幅広く使える知識を身につけたい人は大学がおすすめです。

将来の夢が明確ではないが、大企業に行きたい人

今は夢が決まっていないけれど大企業への憧れはあるという人は大学がおすすめです。大企業の多くは専門学校卒を受け入れていないからです。大学なら進路の選択肢が減ることはありません。

のびのびとしたキャンパスライフを送りたい人

「授業もサークルもアルバイトもプライベートも全て充実したキャンパスライフを送りたい」という人には大学がおすすめです。大学は4年間という時間的余裕があり、時間割を自分で組むことができるため、時間の使い方を比較的自由にアレンジできます。専門学校はほとんどの場合、時間割があらかじめ決まっており、意外と毎日忙しく、のびのびした生活は送れないかもしれません。

3-2.こんな人は専門学校がおすすめ

将来の夢が明確で、専門的なスキルを得たい人

繰り返しになりますが、専門学校では特定の仕事に必要なスキルを身につけられるため、将来が明確な人にとっては夢への近道になりえます。

例えば映像制作なら、カメラや編集機器の使い方からロケーションの手配までプロの現場で学び、業界の人とのつながりを就職に活かすこともできます。こうした実践的な経験は、大学ではなかなか得られないでしょう。

極力早くスキルを身につけて社会に出たい人

専門学校は休日数も少なく集中的に学ぶので、ゼロからでも2年間で一気に専門知識を身につけられます。大学と比べると半分の期間で社会に出られるので、早く仕事をしたい人にとってはおすすめです。

大学入試に自信がない人

「大学に合格できるほど学力に自信がない」「今から勉強しても間に合いそうにない!」という人は専門学校がおすすめです。大学に比べれば、専門学校に入学するハードルは低いと言えるからです。

短大は?

高校卒業後の進学先としては短期大学も考えられます。4年制大学と専門学校の中間のような位置づけで、2年間で専門分野について研究します。

元々は女子向けの教育機関として設置された経緯があるため、どちらかというと女性のニーズが高い「幼児教育」や「食物栄養」等の分野が比較的多くなっています。これらの分野に興味がある場合は、短大も合わせて検討するとよいでしょう。

初任給などは専門卒と同様の待遇で扱われることが多い傾向にあります。

※短大と専門学校の違いについては以下の記事で詳しく解説しています。

4.進学先を迷っている人には神田外語学院がおすすめ

大学と専門学校のメリット・デメリットを解説してきましたが、それでもどちらに進学するべきかどうしても決められない! という人には、当ブログを運営する神田外語学院をご紹介します。おすすめのポイントは以下の2つです。

- 就職内定率99.3%。各業界に安定した就職実績。

- 難関大学などへ編入学の道も。年間330人が合格。

4-1.就職内定率99.3%。各業界に安定した就職実績

2023年3月卒業生の就職内定率は99.3%*。就職内定者の約8割は、企業から学校に届く求人票経由で就職が決まっています。各業界の著名な企業や団体に、多数の卒業生が就職しています。*就職活動した学生を母数とする割合

※企業等で活躍する卒業生の声を動画で紹介しています。

【社会起業家】坂地航汰さん(英語専攻科 2017年3月卒業/東京都・関東第一高校出身)

【コンラッド東京 – レセプション】大木麗星さん(国際ホテル科 2018年3月卒業/千葉県敬愛学園高校出身)

4-2.難関大学などへ編入学の道も。年間330人合格。

在学中に「やっぱり大学にも興味が出てきた」と言う場合、大学編入学制度を利用できます。神田外語学院を卒業したあと、4年制大学の3年次または2年次に進学できるという制度です。

※大学編入学については以下の記事で詳しく解説しています。

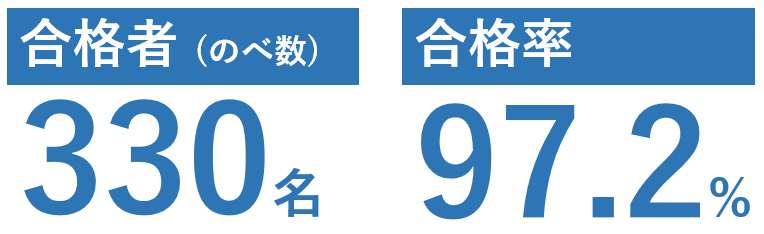

年間合格者数330名(2023年3月卒業生)と豊富な実績

神田外語学院から4年制大学への編入学合格者数はのべ330名*に上ります。東京外国語大学や神戸大学などの国公立大をはじめ、青山学院大学や法政大学、関西大学といった有名私大、姉妹校の神田外語大学など、様々な大学への編入学実績があります。

Check Point

対象の大学が広がる短大併修制度

多くの大学が編入学を受け入れていますが、中には専門学校からの編入学を受け入れていない大学もあります。そのような大学に編入学を希望する場合は、神田外語学院在学中に自由が丘産能短期大学の通信教育課程を併修することで、編入学が可能になる場合があります。

【短大併修が必要な主な大学(一部抜粋/2020年度情報)】

上智大学、学習院大学、明治大学、立教大学、中央大学、青山学院大学、明治学院大学

※早稲田大学は「基幹理工学部」と「先進理工学部」でのみ編入学を受け入れています。

※出願の最新詳細については必ず各大学のウェブサイト等をご確認ください。

編入学試験の対策講座が充実している

普段の授業に加えて、大学編入学対策に特化した講座も開いています。

<大学編入学対策講座の一例>

- 編入学対策講座

- 編入学試験英語対策

- 学科別専門科目対策

- 日本語小論文対策講座

これらの講座を通じて、志望校・志望学部ごとの専門試験科目や小論文の対策を行っていきます。

\神田外語学院の“リアル”を体験!/

\2分で簡単!/

≫神田外語学院の教育の特長については、以下の記事でさらに詳しく紹介しています。

5.まとめ

この記事の内容をまとめます。

■大学のメリット・デメリット

■専門学校のメリット・デメリット

■タイプ別のおすすめ進学先

時間がないからといって場当たり的に進路を決めてしまうと、後悔することになりかねません。この記事で解説した内容や、先生や両親、先輩など周りの人の意見なども参考に、皆さんそれぞれにとって最適な進学先を見つけてください。