中国語を勉強している皆さんの中には、「HSKを受けてみたいけれど、どういう資格なのかいまいちわからない」という人もいるのではないでしょうか。HSKとは中国政府認定の中国語能力試験のことで、世界中で公的証明として活用できる語学資格です。近年、中国語スキルの重要性がますます高まる中、国内企業の就職活動やキャリアアップに役立つことはもちろん、中国企業への就職も有利になります。

この記事では、

- HSKを受けることで生まれるメリット

- 各級のレベルや概要

- 効果的な勉強方法

などを中心に解説していきます。最後まで読めばHSKの全体像を理解でき、目標を決めて勉強に取り組めるようになるでしょう。

1.HSKとは

HSKとは、中国政府認定の中国語能力試験です。日本の文部科学省に相当する中国政府教育部の直属機関が主催しています。正式名称は「汉语水平考试(Hanyu Shuiping Kaoshi)」で、ピンインの頭文字を取ってHSKと呼ばれています。118の国と地域で実施されており、世界中で通用する中国語資格と言えます。

HSKには「筆記」と「口試」の2種類があり、それぞれ別の試験として実施されます。

- 【筆記】リスニング力とリーディング力、ライティング力を測る試験*。一般的にHSKと言えばこちらを指す。

- 【口試】リスニング力とスピーキング力を測る試験。通称「HSKK(汉语水平口试考试/Hanyu Shuiping Koushi Kaoshi)」。

*1・2級にはライティングパートはありません。

「筆記」は1級~6級の6段階(6級が最上位)、「口試」は初級・中級・高級の3段階に分かれています。本稿ではこのうち、「筆記」について解説していきます。

なお、詳細は後述(4-1.試験内容・合格基準)しますが、5級と6級は合格/不合格の判定がなく、TOEIC®のようにスコアで成績が表されます。

2.HSKを受ける3つのメリット

HSKを受けることには様々なメリットがありますが、ここでは代表的なものを3つ紹介します。

- 就職・昇進などキャリア形成に役立つ

- 中国留学ができるようになる

- 現在の中国語レベルを可視化できる

2-1.就職・昇進などキャリア形成に役立つ

HSKで好成績を収めていると、就職や昇進などのキャリア形成に役立ちます。それは、様々な業界の企業が中国語を話せる日本人人材を求めているからです。

中国企業と頻繁に取引する商社やIT企業、訪日客を相手にするホテル、航空業界だけでなく、不動産や医療関連企業など多方面で中国語力が求められます。また、海外赴任の条件としてHSK取得を挙げている企業もあります。

こうした企業は「できることなら入社時点で中国語が使える人材が欲しい!」と考えているため、HSKは就職などに活用できるのです。

因みに、中国に進出している日系企業は12,706社(2022年6月時点)*です。コロナ禍の影響でやや減少していますが、今後も日系企業が中国語人材を必要とする状況は続くでしょう。

*出典:帝国データバンク

2-2.中国留学ができるようになる

HSK取得は中国留学にも役立ちます。中国の大学への留学条件として、HSK取得が設定されているケースが多いためです。

例えば、当ブログを運営する神田外語学院の提携大学への編入学には、以下のような条件があります。

| 提携大学 | 編入学条件(中国語力に関する部分のみ抜粋) |

| 大連外国語大学漢学院(遼寧省大連市) | 3年次編入学:HSK5級以上 2年次編入学:HSK4級以上 |

| 華南理工大学(広東省広州市) | 3年次編入学:HSK5級以上 2年次編入学:HSK4級以上 |

| 青島濱海学院(山東省青島市) | HSK5級以上または相当レベルの中国語能力 |

中国留学を考えている人にとってHSK受験は必須と言えるでしょう。

2-3.現在の中国語レベルを可視化できる

また、HSKを受けることで自分の現在の中国語レベルが具体的な数値でわかるというメリットもあります。

1級~6級の6段階の級位で全体のレベルを測ることもできますが、HSKの結果はリスニング・リーディング・ライティングがそれぞれ100点の計300点満点のスコアで評価されるため*、パートごとの実力も一目でわかります。

指標として今後の学習に活かすことができるでしょう。

*1・2級にはライティング(作文)のパートはありません。

また、HSKは外国語運用能力を測る世界共通の基準「CEFR(セファール/ヨーロッパ言語共通参照枠)」に対応するように設計されていて、他の言語の資格とレベルを比較することもできます。

例えば、HSK5級満点はCEFRの「C1」レベルに該当し、TOEIC®では945点~990点(満点)に相当します。

※CEFRとの対応表はHSKのオフィシャルサイトをご覧ください。

CEFRとは | HSK 日本で一番受けられている中国語検定

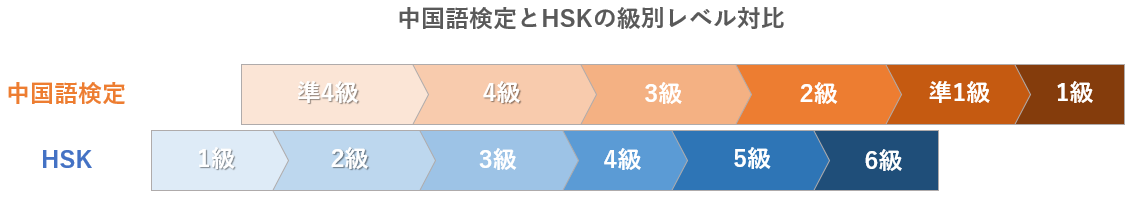

3.HSK各級のレベル

HSK各級のレベルを解説していきます。

(参考)各級の紹介 | HSK 日本で一番受けられている中国語検定

就活や留学でのアピール材料とするなら、最低でも4級を取得してください。合否判定がない5級・6級の場合は、得点率60%(180点)を目指しましょう。

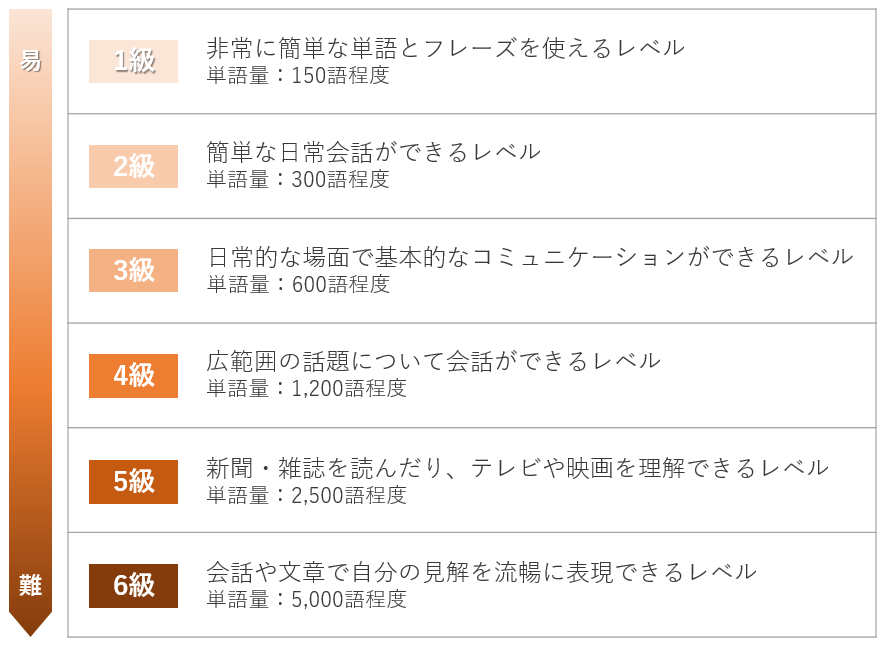

3-1.1級「非常に簡単な単語とフレーズを使えるレベル」

1級は、非常に簡単な単語やフレーズを理解して使用できるレベルです。大学の第二外国語として半年学んだ程度と言えるでしょう。150語程度の基礎的な常用単語と文法知識を習得していることが合格の目安とされています。

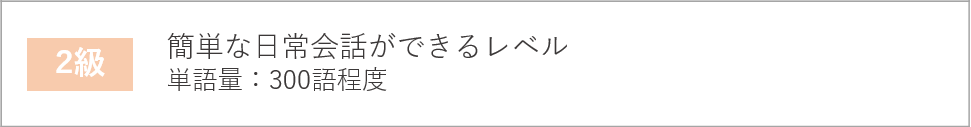

3-2.2級「簡単な日常会話ができるレベル」

2級は、身近な日常生活の話題について簡単なやりとりができるレベルです。大学の第二外国語として1年間学んだ程度です。300語程度の基礎的な常用単語と文法知識を習得していることが合格の目安とされています。

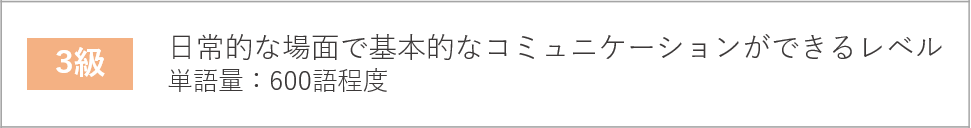

3-3.3級「日常的な場面で基本的なコミュニケーションができるレベル」

3級は、生活・学習・仕事等における基本的なコミュニケーションができ、旅行でも多くの場面で中国語で対応できるレベルです。大学の第二外国語として1年半学んだ程度です。600語程度の基礎的な常用単語と文法知識を習得していることが合格の目安とされています。

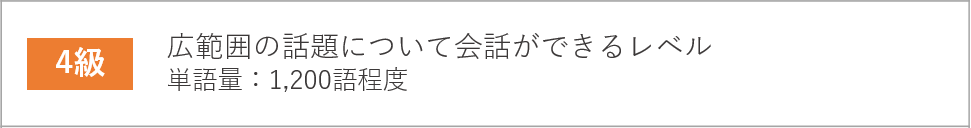

3-4.4級「広範囲の話題について会話ができるレベル」

4級は、幅広い範囲の話題についてコミュニケーションができ、中国語話者と流暢な会話ができるレベルです。大学の第二外国語として2年間学んだ程度です。1,200語程度の常用単語と文法知識を習得していることが合格の目安とされています。履歴書に書いてアピールになるのは4級からでしょう。

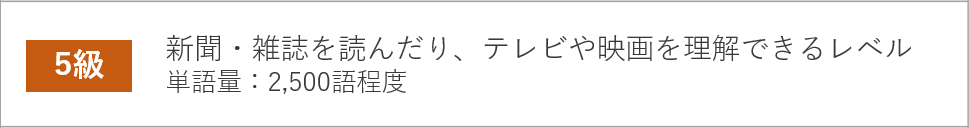

3-5.5級「新聞・雑誌を読んだり、テレビや映画を理解できるレベル」

5級は、新聞や雑誌を読めて映画やテレビ番組も理解でき、中国語でスピーチすることができるレベルです。週2~4回程度の授業を2年間以上受けた程度です。2,500語程度の常用単語を習得していることが合格の目安とされおり、中級者レベルと言えます。

3-6.6級「会話や文章で自分の見解を流暢に表現できるレベル」

6級は、音声や文字で情報を不自由なく理解でき、自分の意見や見解を会話や書面で流暢に表現できるレベルです。5,000語以上の常用単語を習得していることが合格の目安とされています。ビジネスレベルを目指すなら、6級がようやくスタートラインというイメージです。

4.HSKの概要

HSK各級の試験内容や、試験日程・時間・会場などの概要について解説していきます。

4-1.試験内容・合格基準

1・2級は「聞き取り」と「読解」の2パート構成で、各100点満点の計200点満点の試験です。また、3~6級はこれに「作文」を含めた3パート構成で、計300点満点になっています。

1~4級の合格基準はいずれも得点率60%です。5級と6級は合格/不合格の判定がなく、成績証明書に点数のみが記載されます。TOEIC®と同じように、スコアが語学力を証明する基準になります。ただし、HSK公式サイトでは、6割(基準点:180点)以上のスコアで当該級の能力を有していると判定できるという記載があります。

※企業の募集要項で「HSK5級以上」などと書かれていることがありますが、この場合は得点率60%(180点)以上が求められていると考えてよいでしょう。

1級(約50分、合格基準120点/200点満点)

■聞き取り(放送約15分+予備3分)

| 大問 | 問題数 | 内容 |

| 第一部分 | 5問 | 短いフレーズを聞き、内容が写真と一致するか判断する |

| 第二部分 | 5問 | 短文を聞き、3枚の写真の中から内容が一致するものを選択する |

| 第三部分 | 5問 | 短い会話文を聞き、数枚の写真の中から内容が一致するものを選択する |

| 第四部分 | 5問 | 短文とそれに関する問いを聞き、答えとして正しいものを選択する |

※問題は2回ずつ放送されます。

■読解(17分)

| 大問 | 問題数 | 内容 |

| 第一部分 | 5問 | 写真の内容と単語の意味が一致するか判断する |

| 第二部分 | 5問 | 数枚の写真の中から、短文の内容と一致するものを選択する |

| 第三部分 | 5問 | 疑問文と返答の内容が対応するものを選択する |

| 第四部分 | 5問 | 文中の空欄部分に当てはまる単語を選択する |

2級(約65分、合格基準120点/200点満点)

■聞き取り(放送約25分+予備3分)

| 大問 | 問題数 | 内容 |

| 第一部分 | 10問 | 短いフレーズを聞き、内容が写真と一致するか判断する |

| 第二部分 | 10問 | 短文を聞き、内容が一致する写真を選択する |

| 第三部分 | 10問 | 2人の短い会話とそれに関する問いを聞き、正しい答えを選択する |

| 第四部分 | 5問 | 2人のやや長い会話とそれに関する問いを聞き、正しい答えを選択する |

※問題は2回ずつ放送されます。

■読解(22分)

| 大問 | 問題数 | 内容 |

| 第一部分 | 5問 | 短文の内容と一致する写真を選択する |

| 第二部分 | 5問 | 文中の空所部分に当てはまる単語を選択する |

| 第三部分 | 5問 | 与えられた2つの短文の内容が一致するか判断する |

| 第四部分 | 10問 | 文中の空欄部分に当てはまる単語を選択する |

3級(約100分、合格基準180点/300点満点)

■聞き取り(放送約35分+予備5分)

| 大問 | 問題数 | 内容 |

| 第一部分 | 10問 | 短い会話を聞き、内容が一致する写真を選択する |

| 第二部分 | 10問 | 放送される短文と、問題用紙の短文が一致するか判断する |

| 第三部分 | 10問 | 2人の短い会話とそれに関する問いを聞き、正しい答えを選択する |

| 第四部分 | 10問 | 2人のやや長い会話とそれに関する問いを聞き、正しい答えを選択する |

※問題は2回ずつ放送されます。

■読解(30分)

| 大問 | 問題数 | 内容 |

| 第一部分 | 10問 | 短文の内容と対応する文を組み合わせる |

| 第二部分 | 10問 | 文中の空欄部分に当てはまる単語を選択する |

| 第三部分 | 10問 | 短文とそれに関する問いを読み、正しい答えを選択する |

作文(15分)

| 大問 | 問題数 | 内容 |

| 第一部分 | 5問 | 与えられた語句を並び替えて正しい文を作る |

| 第二部分 | 5問 | 文章を読み、空欄に当てはまる字を書く |

4級(約115分、合格基準160点/300点満点)

■聞き取り(放送約30分+予備5分)

| 大問 | 問題数 | 内容 |

| 第一部分 | 10問 | 放送される短文と、問題用紙の短文が一致するか判断する |

| 第二部分 | 15問 | 2人の短い会話とそれに関する問いを聞き、正しい答えを選択する |

| 第三部分 | 20問 | 2人の短い会話や短文とそれに関する問いを聞き、正しい答えを選択する |

※問題は1回しか放送されません。

■読解(40分)

| 大問 | 問題数 | 内容 |

| 第一部分 | 10問 | 文中の空欄部分に当てはまる単語を選択する |

| 第二部分 | 10問 | 3つの短文を並び替えて正しい文を作る |

| 第三部分 | 20問 | 短文とそれに関する問いを読み、正しい答えを選択する |

■作文(25分)

| 大問 | 問題数 | 内容 |

| 第一部分 | 10問 | 与えられた語句を並び替えて正しい文を作る |

| 第二部分 | 5問 | 与えられた単語を使って写真の内容を表す |

5級(約135分、300点満点)

■聞き取り(放送約30分+予備5分)

| 大問 | 問題数 | 内容 |

| 第一部分 | 20問 | 2人の短い会話とそれに関する問いを聞き、正しい答えを選択する |

| 第二部分 | 25問 | まとまった長さの会話やそれに関する問いを聞き、正しい答えを選択する |

※問題は1回しか放送されません。

■読解(45分)

| 大問 | 問題数 | 内容 |

| 第一部分 | 15問 | 文中の空欄部分に当てはまる単語を選択する |

| 第二部分 | 10問 | 短文の内容と一致するものを選択する |

| 第三部分 | 20問 | 長文とそれに関する問いを読み、正しい答えを選択する |

■作文(40分)

| 大問 | 問題数 | 内容 |

| 第一部分 | 8問 | 与えられた語句を並び替えて正しい文を作る |

| 第二部分 | 各1問 | (1)与えられた単語を使って80字程度の文を作る (2)写真に関する内容を80字程度で書く |

6級(約150分、300点満点)

■聞き取り(放送約35分+予備5分)

| 大問 | 問題数 | 内容 |

| 第一部分 | 15問 | 短文を聞き、答えとして正しいものを選択する |

| 第二部分 | 15問 | 2人の短い会話とそれに関する問いを聞き、正しい答えを選択する |

| 第三部分 | 20問 | まとまった長さの文とそれに関する問いを聞き、正しい答えを選択する |

※問題は1回しか放送されません。

■読解(50分)

| 大問 | 問題数 | 内容 |

| 第一部分 | 10問 | 語句や文法上の誤りがある文を選択する |

| 第二部分 | 10問 | 文中の空欄部分に当てはまる単語を選択する |

| 第三部分 | 10問 | 長文の空欄部分に当てはまる文を選択する |

| 第四部分 | 20問 | 長文とそれに関する問いを読み、答えとして正しいものを選択する |

■作文(問題黙読10分、作文35分)

| 大問 | 問題数 | 内容 |

| 第一部分 | 1問 | 文章を読み、400字程度で要約する |

(参考)各級の紹介 | HSK 日本で一番受けられている中国語検定

4-2.試験日程・試験会場・試験時間

試験日程

基本的に毎月1回、土日いずれかの日に実施されていますが、日程によって受験できる級位と会場が異なるため、どこでもすべての級が受けられるというわけではありません。

試験日の約1か月後からネットでの成績照会が可能になり、約2か月後に成績証明書が郵送されます。

試験会場

最大で全国40都市以上で実施されますが、上述の通り日程によって受験できる級位と会場が異なります。東京圏、阪神圏ではほぼ毎月実施されています。

参考までに、2023年8月~12月のスケジュールは以下のようになっています。

| 実施日 | 申込受付期間 | 試験地と受験できる級位 |

| 2023年8月20日(日) | 6月20日(火)~7月20日(木) | 1級~6級(東京圏、阪神圏、群馬、鹿児島) 2級~5級(山形、高知、佐賀) |

| 2023年9月16日(土) | 7月16日(日)~8月16日(水) | 1級~6級(東京、大阪、北海道、宮城、埼玉、千葉、神奈川、静岡、愛知、京都、兵庫、奈良、岡山、福岡、沖縄) 2級~5級(岩手、富山、徳島) |

| 2023年10月14日(土) *愛知・大阪会場のみ10月15日(日) |

8月14日(月)~9月14日(木) | 1級~6級(東京、大阪*、愛知*) |

| 2023年11月18日(土) | 9月18日(月)~10月18日(水) | 1級~6級(東京圏、新潟、長崎) 2級~5級(青森、福島、三重、鳥取、愛媛、宮崎) |

| 2023年12月3日(日) | 10月3日(火)~11月3日(金) | 1級~6級(東京、大阪、北海道、宮崎、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、石川、山梨、静岡、愛知、京都、兵庫、奈良、岡山、広島、福岡、熊本、大分、沖縄) 2級~5級(秋田、茨城、香川) |

※東京圏とは埼玉・千葉・東京・神奈川のいずれか1か所、阪神圏とは大阪・兵庫のどちらか1か所に設置される会場です。都道府県は選択できません。

※最新の日程は必ずHSK公式サイトでご確認ください。

試験時間

偶数級(2・4・6級)は9:30~、奇数級(1・3・5級)は13:30~です。

| 試験開始時刻 | 級位 | 試験時間 |

| 9:30 | 2級 | 約65分(~10:35頃) |

| 4級 | 約115分(~11:25頃) | |

| 6級 | 約150分(~12:00頃) | |

| 13:30 | 1級 | 約50分(~14:20頃) |

| 3級 | 約100分(~15:10頃) | |

| 5級 | 約135分(~15:45頃) |

各パートの時間は4-1.試験内容に記載した通りです。

4-3.受験料

各級の受験料は以下の通りです。(2023年5月改定)

| 級位 | 受験料 |

| 1級 | 3,850円 |

| 2級 | 5,060円 |

| 3級 | 6,600円 |

| 4級 | 7,920円 |

| 5級 | 9,900円 |

| 6級 | 11,550円 |

5.HSKの効果的な勉強法

この章では、HSK合格を目指すための効果的な勉強方法やおすすめテキストを簡単に解説していきます。

なお、ここで紹介するのは解き方のコツや高得点の取り方といったテクニックではなく、効果的な学習の進め方です。普段の学業や仕事と並行しなければならない資格取得の勉強は、限られた時間を効率的に使えるようになることが重要だからです。

※解き方のコツなどは教材の中で詳しく解説されているので、そちらを参考にするとよいでしょう(おすすめ教材は5-3で紹介しています)。

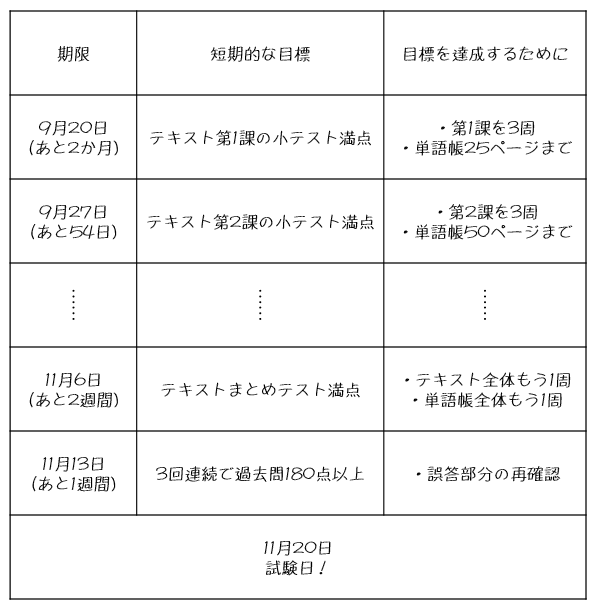

5-1.短期的な目標を入れた学習計画を立てる

まずは試験日に向けて学習計画を立てましょう。きちんとした学習計画を立てずに「1日2時間勉強する」というような進め方をすると、途中で何をすべきかわからなくなり、モチベーションの維持が困難になります。

試験日から逆算して、「〇月〇日までに~~を終わらせる、過去問で~~点を取る」というように、期限付きの短期的な目標を作って学習計画を組むとよいでしょう。例えば以下のようなイメージです。

短期的な目標を一つずつクリアしていくことで達成感が生まれ、試験日までモチベーションを保ち続けることができます。

逆に目標が全く達成できないと、途端にやる気がなくなってしまうというリスクもあります。特に仕事(アルバイト)や部活などで忙しい人は、勉強に割ける時間をよく考えて無理のない計画にしましょう。

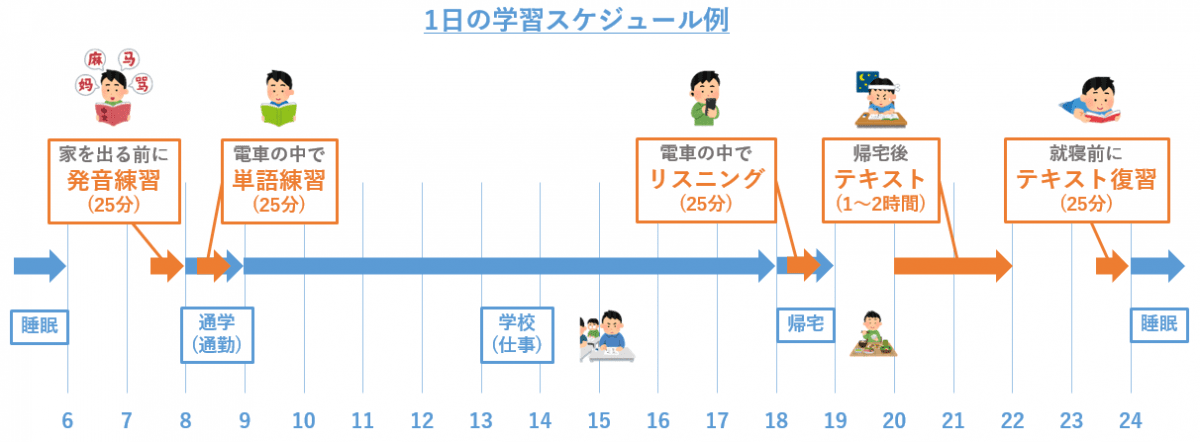

5-2.1日の勉強スケジュールを組む

学習計画を立てたら、1日の勉強スケジュールを考えましょう。スケジュールをきちんと組むことで勉強のペースを作れます。

このときも、「何時から何時まで勉強する」ではなく、やることのリストを書き出して 「家を出る前にこれをやる、電車の中ではこれをやる」というように組んでください。

1日の学習スケジュールの例を紹介します。

朝の通勤・通学前の時間(25分程度) – 発音練習

朝は手軽にできる発音練習の時間に充てるとよいでしょう。

学習を始めて1か月程度は、テキストに付いている音節表や、声調の組み合わせなどの発音練習を毎日繰り返してください。慣れてきたら短文などを使って練習しましょう。

「HSKでは口頭試問がないから発音は不要では?」と思われるかもしれませんが、発音はリスニング対策になります。正しい発音が身に付いていなければ、その単語を聞き取ることができないからです。

たとえば、「压缩」という単語をなんとなく字面で「圧縮の事かな?」と記憶していても、発音を知らなければ、リスニングで聞こえてきた「yāsuō」を「压缩」として理解できないでしょう。ピンインだけでなく、口で“音”を覚えていた方が「yāsuō = 压缩」と理解できるまでのスピードが速まります。

電車の中(25分程度×往復) – 単語練習/リスニング

通学・通勤中は、立ちながらでもできる単語の暗記やリスニングの時間にします。席に座れるようならディクテーションをしてみてもよいでしょう。

ディクテーション(听写)とは

中国語の音声を聞いて、その内容の通りに全て書き起こす勉強法です。耳と手でピンインを覚えるので、非常に効率的かつ高い学習効果が見込めます。

具体的な方法は以下の記事で紹介しています。

中国語検定3級のレベルとは?合格を勝ち取る勉強法をプロが解説

帰宅後(1〜2時間) – テキスト学習

放課後・終業後は学校や自宅で1〜2時間程度の時間を設け、テキストを使って集中的に勉強します。

就寝前(25分程度) – テキストの復習

就寝前はテキストの復習の時間を取ります。先ほどやった内容に加え、前日にやった内容も合わせて復習するとよいでしょう。

急用などで勉強時間が十分に取れなくなることも考え、あまり詰め込み過ぎず余裕をもったスケジュールを組んでください。

5-3.おすすめテキスト

中国語検定HSK公認テキスト

中国語検定HSK 公認テキスト

定価:3,608円(4級の価格。級によって異なります)

※リンクは4級ですが、6級を除くその他の級のテキストも販売されています(5級向けは「中国語検定HSK 公認長文テキスト」という名称です)。

過去の試験の出題傾向に基づき、文法事項や単語がこの1冊で学べるよう網羅されています。例文の音声をダウンロードすることもできるので、リスニング対策も可能です。

公式過去問題集

中国語検定HSK 公式過去問集

定価:3,898円(6級の価格。級によって異なります)

※リンクは6級ですが、その他の級の過去問も販売されています。

過去5回分の問題と解答が収録された公式テキストです。聞き取り問題は音声をダウンロードできるほか、作文問題は解答例も掲載されているため、この一冊で全体的な試験対策が可能です。HSKを初めて受験する人は、試験の形式に慣れるためにも最低でも1回は過去問を解いておきましょう。

HSKは説明文や選択肢も含めて全て中国語で表記されている(日本語が一切ない)ため、実際の問題に慣れておくことが重要です。

例えば、提示された3つの短文を正しい順番に並べ替える問題の説明文は、「每题提供3个句子,考生要把这3个句子按顺序排列起来。」などと書かれています。

※中国語全般のさらに詳しい勉強方法を知りたい方は、以下の2記事もあわせてご覧ください。

6.中国語を学ぶなら神田外語学院

5章ではHSKの勉強方法を簡単に解説しましたが、中国語をしっかり学校で学びたい人には、当ブログを運営する神田外語学院がおすすめです。

神田外語学院のアジア/ヨーロッパ言語科中国語コースでは、英語と中国語を2年間でバランスよく学びます。中国語は全員がゼロから学ぶことを前提に、1年次でしっかり基礎を固め、2年次に応用力を養っていきます。

6-1.声調・ピンインを一から学び、正しい発音が身につく

中国語は発音が最も重要です。神田外語学院の授業では、中国語の発音の基礎である声調とピンインを一からしっかり学び、確実に通じる正確な発音が身につきます。

この記事で独学方法を解説してくださっている金子先生も、神田外語学院で教壇に立っています。

MOVE多言語センター

※写真は韓国語ブースのものです

学内には、先生や他の学生と交流できる「MOVE多言語センター」を設置しています。授業以外の時間でも会話の練習や、検定対策・学習計画の相談などが気軽にできます。

6-2.2年間でHSK5級以上の取得を目指す

必修の中国語検定対策講座では、中国語検定3級~2級と合わせてHSK5級以上を目標に、問題の傾向を学び、対策していきます。

入学時は中国語を全く話せない状態でも、卒業までにHSK5・6級で好成績を収める学生が定期的に出ています。

| ※中国語検定の勉強法や資格の活かし方は以下の記事を参考にしてください。 中国語検定3級のレベルとは?合格を勝ち取る勉強法をプロが解説 中国語検定を就職に活かすなら何級?有利になる業界と目標級を解説 |

6-3.文化や伝統、最新事情に触れて中国語圏への理解を深められる

横浜中華街へのフィールドトリップ

授業の一環で横浜市の横浜中華街を訪れます。横浜中華街発展会協同組合から、横浜関帝廟や横浜媽祖廟などの代表的施設について説明を受け、中国の思想や宗教、歴史への理解を深めます。さらに、店員の方々と中国語で話すことで、授業で身につけた会話力を試すとともに、今後の課題を発見します。

中国・青島濱海学院 春季短期研修(希望制)

一年次の春休みには、中国・山東省青島市の青島濱海学院での2週間の短期研修を毎年実施しています。大学のキャンパス内で学ぶため、大学内の施設を利用でき、現地の学生や他の国からの留学生と中国語で異文化交流できるチャンスもあります。また、太極拳や切り紙、書道、舞踊などの中国文化体験や青島市内の観光なども含まれます。

青島濱海学院は神田外語学院と教育交流の提携を結んでいるため、一定の条件を満たした学生は、神田外語学院卒業後に青島濱海学院の3年次に編入することもできます。

\神田外語学院の“リアル”を体験!/

\2分で簡単!/

神田外語学院にご興味をお持ちの方は、教育の特長について紹介している以下の記事もぜひご覧ください。

7.まとめ

この記事の内容をまとめます。

■HSKは世界的に通用する中国語資格(⇒1章)

■HSKを受けるメリットはこの3つ(⇒2章)

- 就職・昇進などキャリア形成に役立つ

- 中国留学ができるようになる

- 現在の中国語レベルを可視化できる

■就職や留学に活かすなら4級以上(5・6級は180点以上)を目標に(⇒3章)

目標に向けて効果的な勉強が始められるよう応援しています!