進路選択の時期を迎えた高校生や受験生の皆さんの中には、改めて自分の将来と向き合ってみたらこんな疑問や違和感がわいてきたという人もいるのではないでしょうか。高校卒業後の進路選択は大事な人生の岐路になるので、しっかり納得して決めたいと考えていると思います。

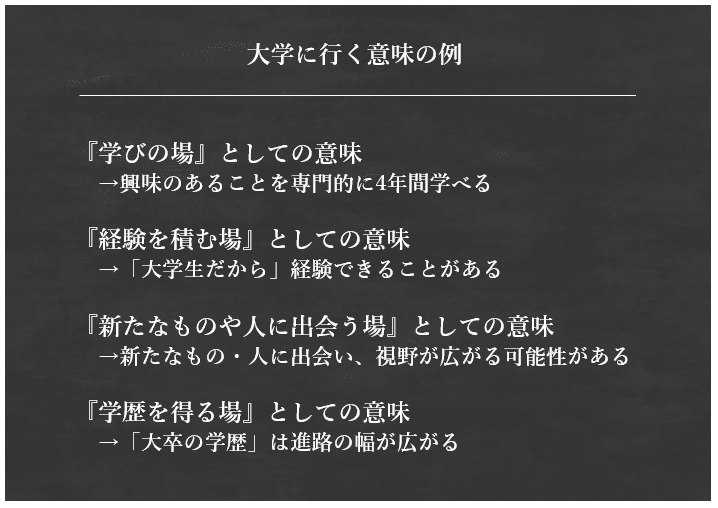

ネット上では「大学に行く意味はない! 時間とお金の無駄!」という意見も散見されますが、基本的に大学に行く意味は何かしらあると言えます。その意味は人それぞれですが、例えば、

「学びの場」

「経験を積む場」

「新たなものや人に出会う場」

「学歴を得る場」

という役割があるでしょう。

この記事ではこのような「大学に行く意味」を具体的に解説することに加え、

- 大学に行かないことで考えられる機会損失

- 大学に行く意味を活かしにくいケース

- 大学に進学しない場合に考えられる選択肢のメリット・デメリット

などを解説します。最後まで読めば、納得して進路を決められるようになるでしょう。

目次

1.大学に行く意味は基本的にある

コロナ禍によってオンライン授業も定着したことから、「大学で学べることは本やネットでも学べる。わざわざ大学に行かなくてもいい」という意見も散見されますが、まず、大学に行く意味は基本的にはあると言えます。

大学に行く意味は専門的な学問を修めることだけではないからです。具体的な意味は人それぞれですが、新しいモノや人との出会いがある、人間的に成長できる経験を積める機会を得られるといった意味や価値が例として挙げられます。

2章で詳しく紹介していきます。

2.大学に行く意味として挙げられる4つの例

大学に行く意味の具体的な例について、ここでは代表的なものを4つ紹介します。

2-1.興味のあることを専門的に4年間学べる

1つ目は学問を修める「学びの場」としての意味です。

大学では自分の興味のある学問を選び、それを4年間かけて専門的に勉強・研究できます。選択できる分野は経済学、法学、理学、工学、医学など幅広く、座学だけでなく実証実験やフィールドワークなども交えて深く学べることが意味の一つと言えます。一つの学問を4年間かけて追究できる機会は大学や大学院にしかありません。

2-2.「大学生だから」経験できることがある

2つ目は「経験を積む場」としての意味です。

大学では、学問の他にも大学生という身分でなければ実行できない・実行が難しいことが意外に多くあります。例として、交換留学*やゼミ、サークル活動などが挙げられるでしょう。こうした経験から得られるチャレンジ精神や行動力、協調性や人間関係の構築力などは、本やネットだけでは絶対に得られません。

*自分の大学に在籍したまま、海外の提携大学に一定期間留学できる制度。費用が抑えられるなどのメリットがあります。

また、大学生は社会人に比べて自由な時間が多く、その時間を好きなことに充てられます。例えば、多くの大学では7月~9月頃にかけて約2か月の夏季休暇があり、長期の海外旅行やインターン、ボランティア活動、合宿など「学生だからできること」に挑戦できます。それを通して新たな学びを得られるというのも大学に進学する大きな意味です。

一方、社会人にとって夏休みと言えるのはお盆の時期の数日程度。大学生のように様々なことに挑戦するのは難しいかもしれません。

2-3.新たなものや人に出会い、視野が広がる可能性がある

3つ目は「新たなものや人に出会う場」としての意味です。

将来の夢があまり明確でない人にとっては、大学はこれまで自分が持っていなかった新たな視点が得られ、将来やりたいことが見つかる場となる可能性があります。

大学では自分の選んだ専攻分野に加え、一般教養として心理学、統計学、歴史学、天文学などさまざまな分野の科目を選択することも可能です。こうした一般教養科目を通して新たなフィールドに興味が湧き、将来進みたい方向性が見えてくるかもしれません。

また、ゼミやサークル、講演会、インターンなどで多くの人と出会い、新たな価値観や考え方に触れることで新たに見えてくることもあるでしょう。

2-4.「大卒の学歴」は進路の幅が広がる

4つ目は、「学歴を得る場」としての意味です。

就職活動の際、大卒者は高卒・専門卒者などと比べて採用試験の募集対象となる企業の数が確実に増えます。総合職の採用試験は多くの場合、大卒以上でなければ受けられません。また、医師や薬剤師など、大学の特定の学部を卒業しなければ就けない仕事もあります。

就職の他、より深く学問を究めたい人には、大学院に進学するという道も用意されています。これは専門学校などにはない*選択肢です。

*一部の4年制専門学校は大学院への進学が可能です。

もちろん「学歴が全て」というわけではありませんが、大卒の学歴は少なくとも就職活動において進路の幅が最大化する意味があると言えます。

※大学と専門学校で迷っている方は以下の記事も参考にしてください。

次の章では逆に、大学に行かなかった場合に考えられるデメリットを解説していきます。

3.大学に行かなかったことで考えられる機会損失

大学に行かなかった場合、以下のような機会損失が考えられます。

- 進路の幅が狭まる

- 所得や出世スピードに差が生まれる

- キャンパスライフを十分に満喫できない

それぞれ説明していきます。

3-1.進路の幅が狭まる

2-4「『大卒の学歴』は進路の幅が広がる」の逆の視点ですが、高卒者は大卒者に比べると進路の幅が確実に狭まります。

就活の新卒採用において「大卒以上の学歴」を条件にしている企業は意外に多くあります。専門学校・短大卒でも、大卒よりは受けられる企業が少なくなるので注意が必要です。

中には「高卒・専門卒でも熱意を伝えたら採用してもらえた」という人もいるようですが、稀なケースです。大卒が条件になっている会社を希望するなら、非正攻法で少ない可能性に望みを託すよりは大学に進学する方が賢明です。

※大学進学しなければできない仕事を以下の記事でまとめています。

3-2.所得や出世スピードに差が生まれる

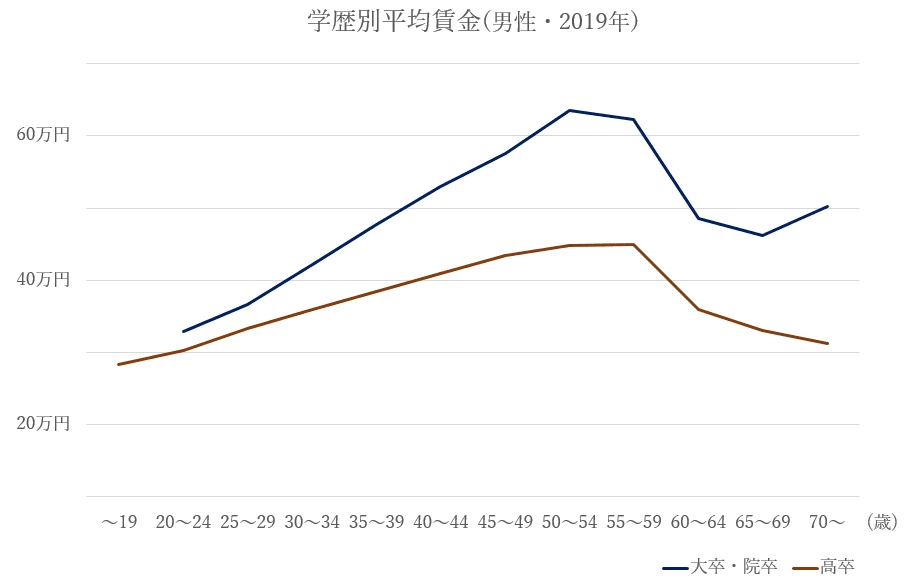

大卒と高卒では所得や出世スピードに差が生まれることがあります。

厚生労働省の調査によると、2019年の学歴別初任給は、大卒が21万200円、高卒が16万7,400円でした。同じ会社で同じ仕事をしていたとしても、学歴によって給料に差が出る可能性があるのです。

その後の年齢別の平均賃金を見ても(以下のグラフ)、ピークとなる50代までは年齢を重ねるにつれて大卒と高卒の幅が大きくなっていきます。出世スピードについても、賃金の上昇率から大卒の方が昇進が早いと考えられるでしょう。

(参考)令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況:1 学歴別にみた初任給

厚生労働省 令和元年賃金構造基本統計調査 学歴別

高卒は大卒よりも4年早く就職できますが、生涯賃金で考えれば(統計上は)高卒よりも大卒のほうが稼げるという見方ができます。

3-3.キャンパスライフを十分に満喫できない

特に就職の場合、大学生らしいキャンパスライフを十分に満喫できないという点も挙げられます。

大学の学園祭に遊びに行ってキャンパスライフに憧れを抱いたという人もいるのではないでしょうか。学生の本分はもちろん勉強ですが、多くの大学生はこうしたイベントや部活、サークルなどの課外活動も楽しんでいます。

大学によりますが、特にサークルについては、スキューバダイビング、津軽三味線、お笑い研究会など、高校にはないような様々な団体があり、初心者でも気軽に新たなことに挑戦できます。

所属団体の縦のつながりが強く、数世代上のOB・OGのつてで新たなコミュニティやチャンスに巡り合えたという話もよく耳にします。専門学校にも少ないながらサークル活動や部活をやっているところはありますが、大学ほどのバリエーションはありません。

大人になってから、ドラマや漫画に出てくる大学生活を見て、「やっぱり大学に行ってみたかった」と思うこともあるかもしれません。

あとで「大学に行きたい」と思ってもハードルが上がっている

高卒で就職してから数年後に「やっぱり大学に行きたい!」と思い直したとしても、社会人の大学受験は一般的な高校生の受験よりもハードルが上がっています。

一般受験の場合、受験勉強にブランクができているため、まとまった勉強期間が必要です。仕事をしながら入試に挑む人にとっては、勉強時間の確保が最初のハードルになります。また、高校生と違って孤独な受験になるので、モチベーション維持のための精神力が必要です。予備校に通うという手もありますが、経済的負担が大きくなります。

中には社会人入試を実施している大学もありますが、一般的な入試と比べて問題傾向や試験対策などの情報が入手しづらいため、そうした意味でも難易度が高いと言えるでしょう。

4.大学に行く意味を活かしにくい3つのケース

大学進学に何かしらの意味があることは間違いありませんが、人によってはその意味があまり活かされない場合もあります。例を3つ紹介します。

4-1.将来の夢が明確で、他に具体的な進学先が見えている場合

1つは、将来の夢が明確に決まっていて、そのための進路が具体的に見えている場合です。希望する仕事によっては、大学ではなく他の進学先を選択したほうが夢への近道になることがあります。

例えば、美容師や歯科衛生士など、専門的な技術を必要とする仕事を希望している場合です。これらの職業は、大卒だとしても国家資格がなければ就くことができません。

こうしたケースでは、該当の国家資格を所得できる専門学校に進学し、早く社会に出て実務経験を積むほうが適切と言えます。

4-2.学問的な勉強が好きではない場合

また、学問的な勉強が嫌いな人もあてはまります。

大学はそもそも教育研究活動を行う機関であり、あくまで学生の本分は勉強です。当然ながらきちんと講義に出席して試験をこなし、単位を取らなければ進級も卒業もできません。

サークルなど課外活動に励むのもよいのですが、それだけが目的で大学に行くと勉強についていけず、結果的に中退という道を選ぶことになってしまうかもしれません。学問的な勉強が好きではない場合、大学以外の進路を考えた方がよいでしょう。

※ちなみに、大学中退は履歴書に書かなければいけないため、就活で理由を問われる場合があります。

4-3.自律的に行動するのが苦手な場合

自律的に行動するのが苦手(自分に甘い)場合も、大学に行く意味を活かしきれません。

実は大学は高校までとは違い、出席しなくても誰かから注意されることがありません。サボろうと思えばいくらでもサボれてしまうのです。自分に甘いとどんどん単位を落とし、10代後半~20代前半の貴重な時間と、数百万円の学費を無駄に使うことになってしまいます。

「大学生は遊んでいる」というイメージを持っている人もいるかもしれませんが、大半の学生はその裏でしっかり勉強しています。遊び呆けている大学生は卒業できません。

5.大学に進学しない場合に考えられる選択肢

以上を踏まえて、「やはり大学に行く意味は薄いかもしれない」と考えた場合、他の進路としてどんなものがあるか例を挙げてみます。

それぞれメリット・デメリットなどを解説していきます。

5-1.専門学校など、大学以外に進学する

次に、大学以外の学校に行くという選択肢です。大学で理論的な学問を4年間かけて学ぶということに意味があまり見出せない場合、実務的な技能が学べる専門学校などへの進学が考えられるでしょう。就職に役立つ資格試験対策に力を入れている学校もあります。

メリット・デメリットの例は以下の通りです。

| メリット | 実務的技能を得て仕事の即戦力になれる、2年間で卒業・就職できる など |

| デメリット | 専門分野以外のことを学ぶ機会が少ない、入学すると進路変更が難しい など |

※以下の記事で大学と専門学校のメリット・デメリットを詳しく解説しています。

専門学校や短大の在学中に「やっぱり大学に行きたい」と思い直した場合、卒業後に4年制大学の3年次または2年次に進む「大学編入学制度」を利用することも可能です。

※大学編入学についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

5-2.就職する

まず考えられるのは就職です。この記事をご覧になっているのは恐らく高校生が多いと思いますが、高卒向けの仕事としては、アパレルや飲食などのサービス業、一般企業の事務職などのほか、地方公務員なども挙げられます。ちなみに、文部科学省の統計では、高校卒業後すぐに就職する人の割合は17.5%だそうです(2018年3月卒業者)*。

大学と比較した場合のメリット・デメリットは以下のようなものが挙げられます。

| メリット | 社会経験をいち早く積める、10代のうちからお金を稼げる など |

| デメリット | 職種が限られる、給料が上がりにくい など |

但し、高卒者対象の採用活動は3年次の秋頃には概ね終わるため、時期を逃している場合は選択肢から外れることになります。

5-3.留学する

海外の大学等に入学するという選択肢も考えられます。

「高卒で留学なんてできるの?」と思うかもしれませんが、意外に多くの人が世界各国に渡航しています。高校在学中に留学する人の数も年間4万人以上(2017年)に上ります*。「いつかは留学してみたい」と思っているなら、高校卒業後という人より早いタイミングで挑戦するのもよいでしょう。

*(参考)平成29年度 高等学校等における国際交流等の状況について 文部科学省

メリット・デメリットの例は以下の通りです。

| メリット | 高い英語力や行動力が身に付く可能性がある、帰国後は留学経験者枠で就職活動ができる など |

| デメリット | 他の選択肢に比べて非常に多くのお金がかかる、正規留学でなければ学歴にならない(=高卒扱いになる) など |

※2021年1月現在、新型コロナウイルスの影響で多くの国・地域が日本人に対して入国制限措置などをとっています。留学を検討する前に希望渡航先の情報を必ず確認してください。

※海外大学への進学についてはこちらの記事でも解説しています。

5-4.お金を稼ぎながら将来に向けた経験を積む

アルバイトなどでお金を稼ぎながら好きなことをするという選択肢もあります。

あまりおすすめできる進路ではありませんが、「将来やりたいことが全く見つからない」もしくは「今でなければできないことがある」などという場合、期間を決めて好きなことに没頭し、将来に向けた経験値を作るという手段も無しではありません。

メリットとデメリットは以下のようなものが挙がります。

| メリット | 様々な経験をしながら将来について時間をかけて考えられる など |

| デメリット | 社会的立場が低くなる、履歴書に空白期間が生まれるため就職活動などで説明が必要になる など |

ただし、いつまでも好きなことだけをしているわけにもいかないので、期間をしっかり決めてその先の進路も考えておきましょう。

6.専門学校に行くなら神田外語学院

という人のために、当ブログを運営する専門学校・神田外語学院をご紹介します。おすすめのポイントは以下のような点です。

- 就活で有利になる語学力を磨ける

- メーカーや商社、航空系、観光系など様々な業界へ毎年安定した内定実績がある

- 編入学制度を利用して、卒業後に大学に行くこともできる

\神田外語学院の“リアル”を体験!/

\2分で簡単!/

6-1.就活で有利になる語学力を磨ける

神田外語学院では、就活や就職後に必ず役立つ語学力を磨けます。将来のために何か武器を身につけたいなら、語学はおすすめです。

TOEIC®を実施する国際ビジネスコミュニケーション協会の調査によると、「今後のビジネスパーソンにとって重要な知識やスキル」について、対象企業の82.6%が「英語」と回答*しています。

*(参考) 英語活用実態調査2019まとまる (一財)国際ビジネスコミュニケーション協会

1年次に週5回、2年次に週4回受講するEIC(国際コミュニケーション英語)という授業では、外国人教員から英語で英語を習います。授業中、日本語の使用はNG。英語漬けの環境の中で英語の「聞く・話す・読む・書く」4技能を向上させます。

学生3人に1人がTOEIC®650点以上

※出典(一財)国際ビジネスコミュニケーション協会「TOEIC®Program DATA & ANALYSIS 2022」

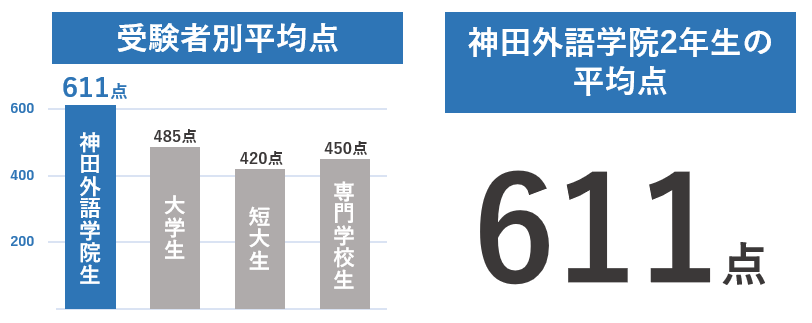

神田外語学院2年生のTOEIC®平均点は611点。大学生の平均点485点を大きく上回っています。

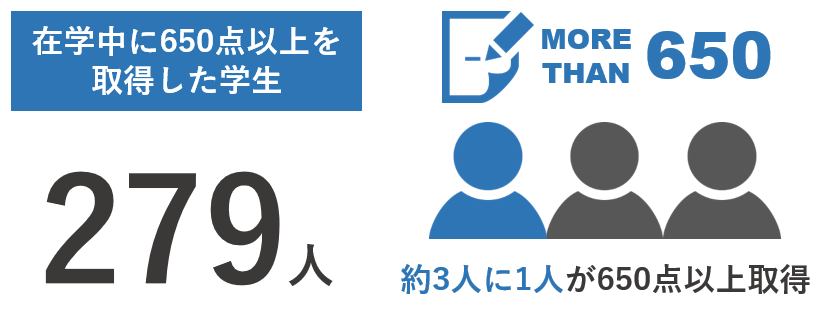

また、1学年あたりの学生約600人中、在学中に650点以上を取得した学生は279人と、約3割の学生が高いハードルをクリアしています。

※神田外語学院の実績はいずれも2023年2月末時点。アジア/ヨーロッパ言語科、留学科を除く。

6-2.観光・製造・教育など各業界へ毎年安定した内定実績がある

2023年3月卒業生の就職内定率は99.3%*。(*就職活動した学生を母数とする割合)

就職内定者の約8割は、企業から学校に届く求人票経由で就職が決まっています。観光・製造・教育など各業界の著名な企業や団体に、多数の卒業生が就職しています。

6-3.編入学制度を利用して、卒業後に大学に行くこともできる

5章「大学に進学しない場合の選択肢」の中の5-2「専門学校など、大学以外の学校に行く」でも少し触れましたが、在学中に「やっぱり大学にも興味が出てきた」と言う場合、大学編入学制度を利用できます。神田外語学院を卒業したあと、4年制大学の3年次または2年次に進学できるという制度です。

※大学編入学については以下の記事で詳しく解説しています。

神田外語学院の編入学実績・対策について一部を紹介します。

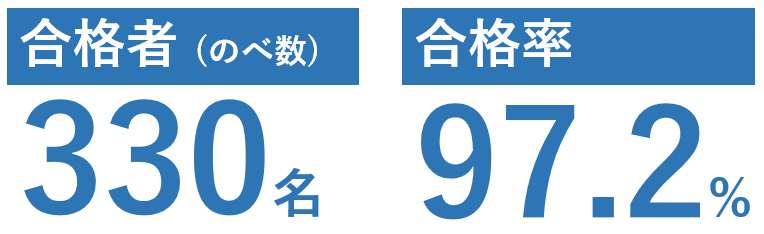

合格数のべ330名と豊富な実績(2023年度3月卒業生)

神田外語学院から4年制大学への編入学合格者数はのべ330名*に上ります。東京外国語大学や神戸大学などの国公立大をはじめ、青山学院大学や法政大学、関西大学といった有名私大、姉妹校の神田外語大学など、様々な大学への編入学実績があります。

対象の大学が広がる短大併修制度

実は上記の表に記載のある大学のうち、中央大学などは専門学校からの編入学を受け入れていません。しかし神田外語学院では、自由が丘産能短期大学の通信教育課程を在学中に併修することで、短期大学等からの編入学しか受け入れていない大学への編入学も可能になります。

【短大併修が必要な主な大学(一部抜粋/2020年度情報)】

上智大学、学習院大学、明治大学、立教大学、中央大学、青山学院大学、明治学院大学

※早稲田大学は「基幹理工学部」と「先進理工学部」のみ編入学を受け入れています。

※記事掲載時点から変更になっている可能性もあります。出願に関する最新情報は、必ず各大学の募集要項等でご確認ください。

編入学試験の対策講座が充実している

普段の授業に加えて、大学編入学対策に特化した講座も開いています。

<大学編入学対策講座の一例>

- 編入学対策講座

- 編入学試験英語対策

- 学科別専門科目対策

- 日本語小論文対策講座

これらの講座を通じて、志望校・志望学部ごとの専門試験科目や小論文の対策を行っていきます。

\神田外語学院の“リアル”を体験!/

\2分で簡単!/

7.まとめ

この記事の内容をまとめます。

■大学に行く意味は基本的にある(1章)

■大学に行く意味として挙げられる4つの例(2章)

■大学に行かないことで考えられる機会損失(3章)

・進路の幅が狭まる

・所得や出世スピードに差が生まれる

・キャンパスライフを経験できない

■大学に行く意味を活かしにくい場合もある(4章)

・将来の夢が明確で、他に具体的な進学先が見えている場合

・学問的な勉強が好きではない場合

・自律的に行動するのが苦手な場合

■大学に進学しない場合に考えられる選択肢(5章)

大学に行く意味について考え、進路が見えてきましたか? ここまでの内容を参考にして、しっかり納得のいく進路を見つけてください。

※以下の記事も読まれています。