「大学編入学に興味があるけど、お金はいくらかかる?」

「浪人するより高くつく? 安く上がる?」

4年制大学への編入学を知り、興味を持ち始めたけど、経済的な面が不安だという方は多いのではないでしょうか。大学進学にかかる費用や、浪人生活・予備校にかかる費用は決して安くないため、気になるのも当然だと思います。

結論から言うと、大学編入学の総額(最低金額)は、通常の大学進学に比べて約31万円高く、浪人に比べて約69万円安くなると考えられます。※専門学校を経て4年制大学に3年次編入学した場合。

■専門学校を経て4年制大学に3年次編入学した場合の費用イメージ

※図の平均的な金額は以下を参考にしています。

≫文部科学省「平成30年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について

≫東京都専修学校各種学校協会「平成30年度 学生・生徒納付金調査」

ちなみに、大学編入学は専門学校からだけでなく、短期大学や別の4年制大学からも可能です。ケースごとの費用は1章で詳しく解説します。

上記の金額とは別に、参考書の代金やTOEIC®の受験料などもオプションで発生してきます。そうした費用を含め、編入学にかかる費用全般を軽減する方法も本文中で解説していますので、ぜひ読んでみてください。

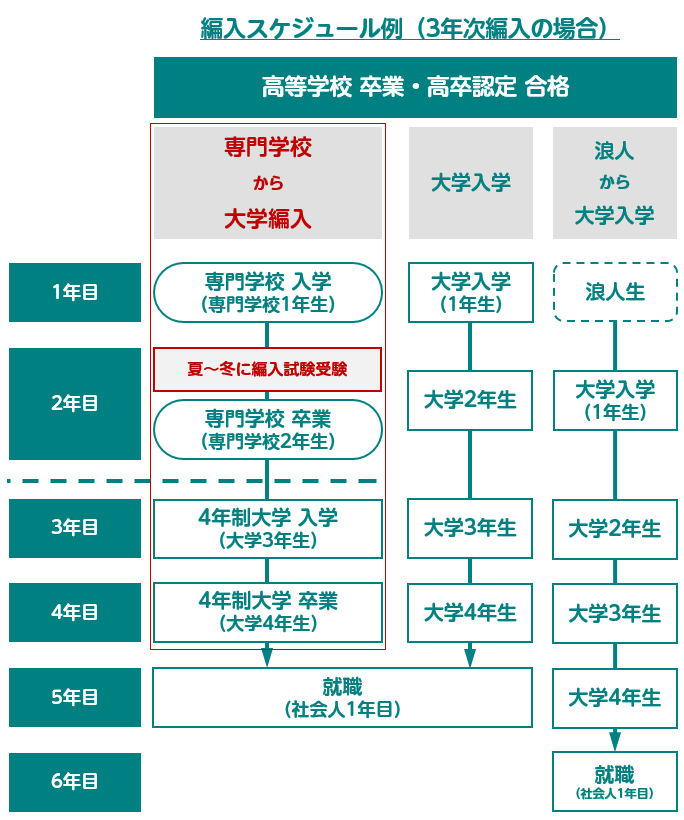

4年制大学への編入学とは

専門学校や短期大学を卒業後、4年制大学の2年次もしくは3年次に入ることできる制度です。専門学校や短期大学の在学中(主に2年生の夏から冬にかけて)に、4年制大学の編入学試験を受験し、合格すると翌春から大学2年生や3年生として4年制大学に編入学できます。

日本にある700校以上の大学のうち、約7割(国公立含む)が専門学校からの編入学を受け入れており、法政大学、日本大学などの私立大学をはじめ、埼玉大学や滋賀大学などの国公立大学、東北大学や名古屋大学などの旧帝大にも編入学することが可能です。また、9割以上の大学が短期大学からの編入学を受け入れています。

専門学校から4年制大学の3年次に編入学する流れについては、以下のイメージ図や記事を参考にしてください。

目次

1.[パターン別] 編入学に必要な費用総額(最低金額)

冒頭で述べた通り、編入学には以下の3ケースがあります。

- 専門学校から大学に3年次編入学するケース

- 短期大学から大学に3年次編入学するケース

- 4年制大学の2年次から他大学の3年次に編入学するケース

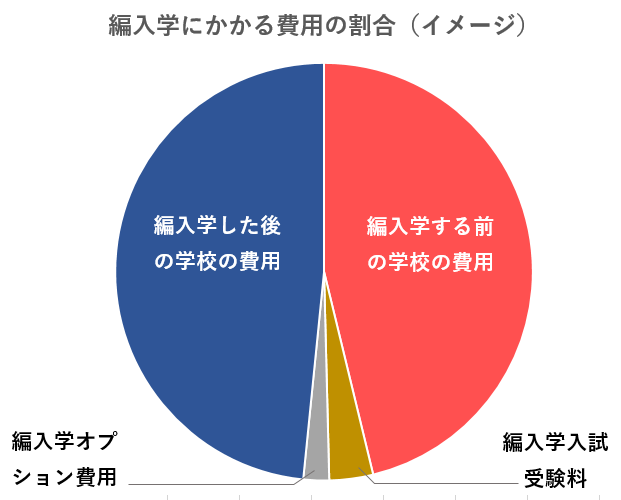

いずれのケースでも、総費用の割合は以下のようになります。

※編入予備校の費用は含みません。編入予備校に通う場合は構成が大きく変わります。詳しくは2章で説明します。

ケースごとに細かな金額は変わってくるので、以下で詳細を解説していきます。

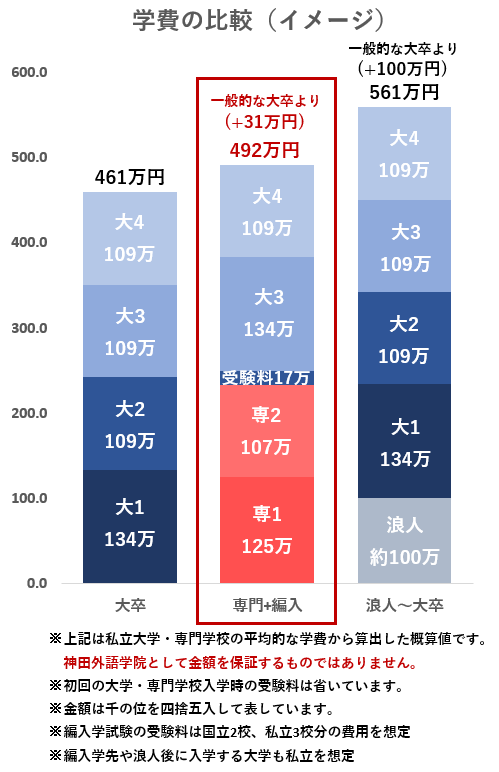

1-1.専門学校から4年制大学に3年次編入学する場合

まずは、専門学校から4年制大学に3年次編入学する場合の費用です。

※浪人~大卒のケースは予備校に1年間通う想定で算出しています。

※浪人~大卒のケースは予備校に1年間通う想定で算出しています。

※全体の金額は以下を参考にしています。

≫文部科学省「平成30年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について

≫東京都専修学校各種学校協会「平成30年度 学生・生徒納付金調査」

専門学校から4年制大学の3年次に編入学した場合、大学に1年次から入学した場合と比べて、最低でも31万円ほど費用が多くかかります。

専門学校でかかる費用は大学の2年間よりも安い傾向にありますが、大学編入学試験の受験料(約17万円)や、編入学する際の入学金(約25万円と想定)が発生するためです。それでも、浪人する場合と比べれば費用は少なく済むでしょう。

編入学サポートが手厚い専門学校を選ぶべき

専門学校の中には、大学編入学に力を入れていて、試験対策などのサポートが手厚いところもあります。そうした専門学校を選べば、学内で対策がとれる分、編入学にかかる費用は安く済むと言えるでしょう。詳しくは2章「必須ではないがオプションで発生する費用」で紹介します。

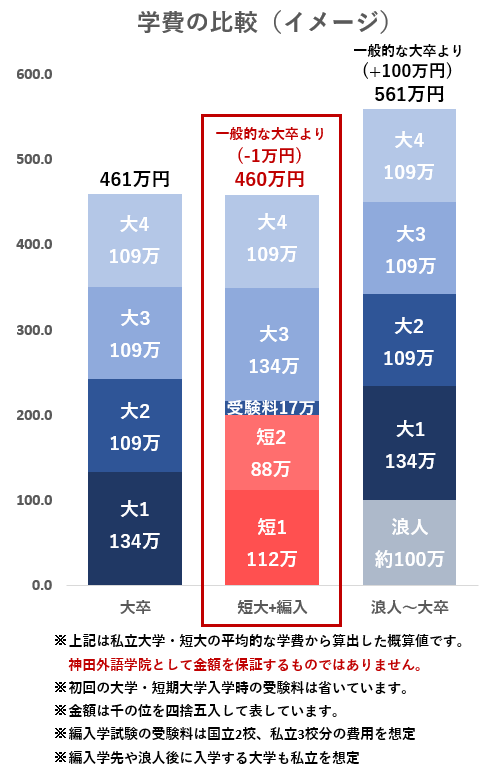

1-2.短大から4年制大学に3年次編入学する場合

次に、短期大学から4年制大学に3年次編入学する場合です。

※図の平均的な金額は以下を参考にしています。

※図の平均的な金額は以下を参考にしています。

≫文部科学省「平成30年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について

短大から4年制大学に編入学する場合の総費用は、1年次から大学に入学する場合とほとんど変わりません。内部進学のような形で系列の大学に編入学する場合は、編入学試験の受験料も免除されることが多いため、上のイメージ図よりも安くなるでしょう。

ただし、系列ではない外部の大学を受験する場合、編入予備校*に通うかどうかなどで総費用は大きく変わります。オプション費用の詳細に関しては2章「必須ではないがオプションで発生する費用」をご覧ください。

*編入予備校……編入学試験の対策授業をする予備校のこと。編入学試験に向けて独学では不安がある人や、編入学試験に対して万全の準備をしたい人が通うことが多い。

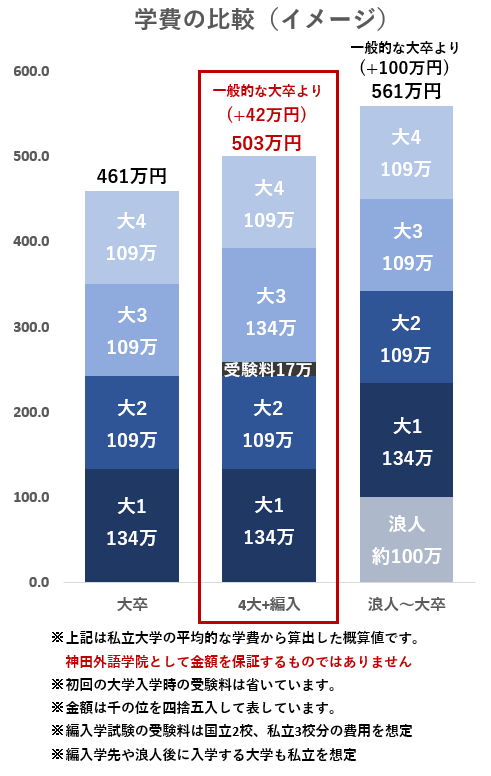

1-3.4年制大学の2年次から他大学の3年次に編入学する場合

最後に、4年制大学の2年次から他大学の3年次に編入学する場合の費用です。

※図の平均的な金額は以下を参考にしています。

※図の平均的な金額は以下を参考にしています。

≫文部科学省「平成30年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について

実は、4年制大学の2年次まで修了すると、他大学の3年次編入学試験を受験できるようになります(※条件は編入学先の大学により異なるため、必ず志望する大学の募集要項を確認してください)。

異なる2つの大学に通うことになるため、編入学試験の受験料だけでなく、入学金が2回分発生しますが、総費用は浪人する場合よりも安く済むでしょう。

ただ、この場合、現在通っている大学が他の大学への編入学をサポートしてくれることはほとんどありません。編入学試験の準備は全て自分で行うことになるので、編入予備校に通うのが現実的になるでしょう。上のイメージ図では最低限の金額ということで503万円としていますが、編入予備校の費用が別途必要になると考えられます。

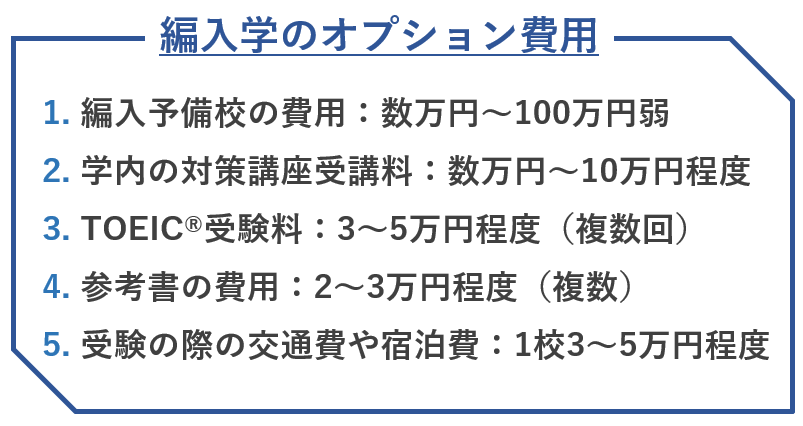

2.必須ではないがオプションで発生する費用

オプションで発生する費用は、主に以下のようなものが挙げられます。

金額が最も変動するのは「1.編入予備校の費用」で、複数のコースを受講する場合は最大100万円弱となる可能性があります。それ以外の費用は多くても10万円程度のため、オプション費用を考えるうえで一番重要なポイントは、編入予備校に通うか否かという点になるでしょう。

各項目について詳しく解説していきます。

2-1.編入予備校の費用

編入予備校とは、編入学試験の対策授業をする予備校のことです。

費用は4月~10月くらいまでのコースが50万円台~70万円台程度で設定されていることが多く、それ以外は夏季講習などが単発授業で数万円~、短期の授業セットが10万円~20万円程度で受講できるようになっています。

編入予備校に通わず独学で合格する人もいますが、以下のような人は編入予備校を検討してみてもよいでしょう。

- 編入学のサポートがない専門学校や短期大学に進学した人

- 4年制大学から編入学を目指す人(現在の大学で編入学のサポートがない人)

- しっかり対策して、国公立・難関私立大学などレベルの高い大学に編入学したい人

編入予備校の実費用は、各予備校のページを参考にしてください。

≫中央ゼミナール コース別学費一覧

≫ECC編入学院

≫日本編入学院

2-2.学内の対策講座受講料

専門学校や短期大学では、編入学のサポートが充実しているところもあります。そういった学校では学内で通常のカリキュラムとは別に、有料の対策講座を開いていることがあります。

例えば、当ブログを運営する専門学校 神田外語学院では、以下のような金額で対策授業を行っています。

編入学対策授業

| 項目 | 概要 |

| 実施時間 | 90分8コマ実施(720分)= 1単位認定あり |

| 受講料 | 1講座 4,000円(1コマ500円×8週実施) |

| 実施日程 | 各学期放課後等、長期休暇にも集中講座を実施 |

| 科目 | 経済学概論、経営学概論、国際関係学概論、法学/政治学概論、社会学概論、言語学/英語学概論、英米文学概論、コミュニケーション学概論 |

神田外語学院の学生の場合、平均して4講座くらい取る人が多いので、計16,000円くらいになると想定されます。

※神田外語学院の例のため、あくまで参考程度に留めてください。

神田外語学院の対策講座は、通常の学費を納めていただいている分、価格をかなり抑えて提供しています。通常の編入予備校での相場は授業にもよりますが、1講座4~5万円程度です(さらに入学金等が別途必要)。

気になる専門学校などがある場合、対策講座の費用を必ず確認してください。

2-3.TOEIC®受験料

編入学試験では多くの場合、TOEIC®のスコアが必要になります。大学によっては受験の条件としてTOEIC®の基準スコアがあったり、一定のスコアを取っていると英語試験が免除されたりするからです。例えば、東北大学の経済学部では、TOEIC®スコアを英語試験の得点として換算しています。また、群馬大学の情報学部では出願要件としてTOEIC®の基準スコアが設けられています。

(参考)

2025年度 東北大学 経済学部 3年次編入学 学生募集要項

2024年度 群馬大学 情報学部 3年次編入学 学生募集要項

TOEIC®の受験料は税込7,810円です。ただし、一定のスコアに到達するためには少なくとも4~5回程度の受験を見込んでおく必要があり、費用は3万円前後になるでしょう。

2-4.参考書の費用

TOEIC®や専門科目に関する参考書代も発生します。専攻科目などによって金額は変わりますが、こちらも2~3万円程度見込んでおくとよいでしょう。

編入学の参考書については、以下の記事の「3章-2」で少し紹介しています。

2-5.受験の際の交通費や宿泊費

遠方の大学を受験する場合、交通費や宿泊費で1大学あたり3万円~5万円程度かかります。

例えば大阪から東京の大学を受験しに行く場合、新幹線や在来線の交通費で往復3万円程度、宿泊費や食事代などで1万円程度を見込んでおく必要があるでしょう。

3.編入学試験にかかるお金を軽減する方法

1章と2章で解説した通り、大学編入学には多くの金額が発生しますが、その金額を軽減する4つの方法を紹介します。

- 奨学金をもらう(学校により異なる)

- 奨学金を借りる(月2~12万円 ※日本学生支援機構)

- 教育ローンを借りる(上限350万円 ※日本政策金融公庫)

- アルバイトをする(月5万円程度)

それぞれ解説していきます。

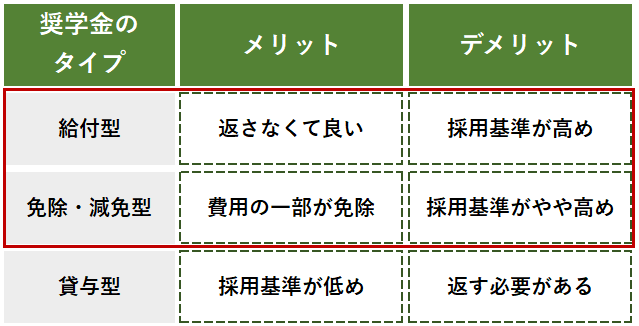

3-1.奨学金をもらう

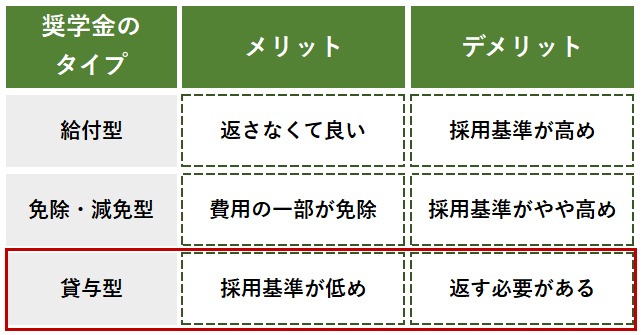

1つは奨学金をもらうことです。奨学金というと「お金を借りる」というイメージがあるかもしれませんが、実は返さなくても良い「給付型」や、支払う額自体を下げてくれる「免除・減免型」というタイプもあります。

上の表の赤枠で囲っている部分が、返す必要のない奨学金のタイプです。給付型や免除・減免型の奨学金を受けることができれば、それだけ費用の総額を減らすことができます。

給付型奨学金

給付型は採用基準が高めですが、返済不要なので、機会があればぜひとも獲得したい奨学金です。

大学・短大・専門学校などの入学時のテストで優秀だった人、入学後の学業で優秀な成績を修めた人にそれぞれの学校から給付されるのが一般的です。例を挙げると、「入学時の成績が優秀だった人には学費の半額や全額を給付」、「在学時の成績が優秀だった人には30万円を給付」などといった形です。

もちろん優秀である必要があるため、給付型奨学金の獲得には一定以上の努力が欠かせません。ただし、ものすごく高いレベルを求められるかというと、そうではないケースもあります。

中には、しっかり授業に出て真面目に学生生活を送っていれば獲得できるレベルの奨学金もあります。まずは進学を希望する大学・短大・専門学校や、お住まいの自治体に挑戦できる給付型奨学金があるかどうか確認してみましょう。

給付型奨学金のある学校等は、以下から検索することができます。

≫進路ナビ 「給付型奨学金を持つ学校一覧」

≫独立行政法人 日本学生支援機構「大学・地方公共団体等が行う奨学金制度」

※ご家庭の収入状況によっては給付が適用されないケースもありますので、必ず希望される給付金の適用詳細について確認をお願いします。

また世帯収入が少ないご家庭向けに新しい奨学金もスタートしますので、以下でご紹介しています。

日本学生支援機構の新しい奨学金制度がスタート

経済的に困難な学生を支援するために、2020年4月に進学・進級する学生から、給付奨学金の対象者が広がっています。世帯収入の条件を満たしており、しっかりとした「学ぶ意欲」があれば支援を受けることができます。

詳しくは以下のサイトをご覧ください。

≫独立行政法人 日本学生支援機構 「奨学金の制度(給付型)」

免除・減免型奨学金

免除・減免型奨学金は、大学・短大・専門学校などの授業料や入学金などの費用を一部もしくは全額を、学校側が免除・減免してくれるタイプの奨学金です。こちらも入学時の試験や、在学中の成績により適用されるかどうか決まることが多い傾向です。

免除・減免額は学校により異なり、数万円~数十万円の幅があります。以下のサイトで各大学の詳細を確認できます。

≫進路ナビ 「免除型奨学金を持つ学校一覧」

≫進路ナビ 「減免型奨学金を持つ学校一覧」

3-2.奨学金を借りる

2つ目は奨学金を借りることです。奨学金のタイプで言うと「貸与型」です。この奨学金は将来的に返済しなくてはいけませんが、給付型や免除・減免型に比べると採用基準が低いのがメリットです。

貸与型の中では、日本学生支援機構の奨学金は金利が低く、条件によっては無利子になるため、人気が高い傾向にあります。有利子となる第二種奨学金の場合は、毎月2万円~12万円の間※で月額貸与という形になっています。まとまった金額を一度に借りられるわけではないため、入学時の資金に充てることはできない点に注意が必要です。

貸与型の中では、日本学生支援機構の奨学金は金利が低く、条件によっては無利子になるため、人気が高い傾向にあります。有利子となる第二種奨学金の場合は、毎月2万円~12万円の間※で月額貸与という形になっています。まとまった金額を一度に借りられるわけではないため、入学時の資金に充てることはできない点に注意が必要です。

詳細については以下のサイトをご覧ください。

≫独立行政法人 日本学生支援機構 「奨学金の制度(貸与型)」

3-3.教育ローンを借りる

3つ目は教育ローンを借り入れるという方法です。低所得世帯の教育費の支援を目的としているため、審査があまり厳しくないのが特徴です。

代表的な日本政策金融公庫の教育ローンの場合、金利は固定2.4%です(2024年5月時点)。銀行等の教育ローンもありますが、変動金利で3%以上の場合が多く、返済額がかさんでしまう可能性があります。少しでも返済額を安く抑えたい場合は、金利の低い奨学金や、国の教育ローンを検討するとよいでしょう。

日本政策金融公庫

みずほ銀行の教育ローン

イオン銀行の教育ローン

3-4.アルバイトをする

4つ目は、アルバイトで学費の一部を稼ぐ方法です。ただし、編入学試験の対策と並行して働き、まとまった額を稼ぐのは難しいと思います。編入学を目指す場合、大学・短大・専門学校の1年次から受験準備に取り組む必要があり、3年次に編入学した後はすぐに就職活動が待っているため、基本的にアルバイトに割ける時間はほとんどありません。

基本的には奨学金やローンを中心に考える方が良いでしょう。

4.まとめ

今回の記事では主に以下3点について紹介しました。

- 編入学にかかる費用は、浪人するよりは安くすむ

- オプションでかかる費用があり、大きくは編入予備校の有無が金額を左右する

- 編入学にかかる費用を軽減するなら、奨学金やローンを中心に検討するのがお勧め

皆さんが費用面のハードルをクリアして、ベストな進路を選択できることを祈っています!

※大学編入学に興味をお持ちの方は、ぜひ以下の記事も併せて読んでみてください。