学科・コース紹介

入試情報

就職・編入・資格

研修・留学

キャンパスライフ

学院について

学科・コース紹介

入試情報

就職・編入・資格

研修・留学

キャンパスライフ

学院について

コロナ禍によりテレワークが普及し、さまざまな働き方が選択できるようになった昨今。「働き方改革」という言葉も、メディアでよく耳にするようになりました。神田外語学院では、授業の一環として「ワークライフバランス」について考えるワークショップをオンラインで開催。これから就職を控えている学生たちに、「自分らしい働き方」について、今回の企画を通して考えてもらいました。

今回の特別講師は、株式会社ワーク・ライフバランスの原 わか奈さん。彼女が所属する団体は、さまざまな企業や法人に対して「働き方改革」を推進していて、コンサルティングを手掛けた企業の数は1000社にも及びます。「今の日本がワークライフバランスを推進する意義、そして、その実現には何が必要なのか」―。原講師には自身が携わった職場環境の改善事例と共に、日本の現状について分かりやすく解説して頂きました。

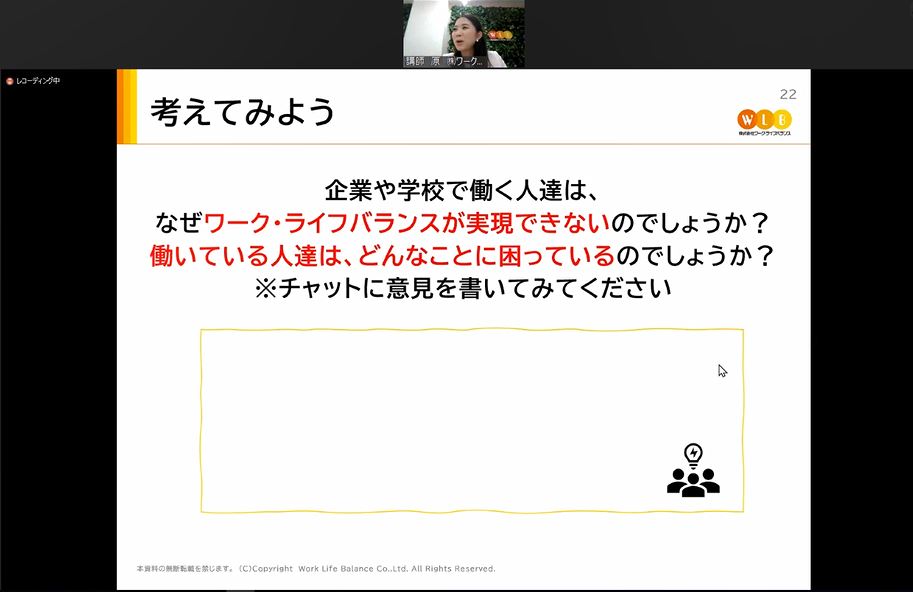

まず、原講師は学生たちに「日本が置かれている状況を全員で考えてみよう」と投げかけます。すると早速、チャット上には学生からさまざまな意見が。

「より豊かに暮らすために、ワークライフバランスは大切だけど、実際は上司の目が気になる人が多いのかも」

「働き方改革は、少子高齢化や過労死の問題改善に必須だと思う。でも、その前に労働人口不足を解消しないといけないのでは」

今回はオンラインのワークショップでしたが、事前学習をしっかり行い、積極的に意見交換をする学生たち。その姿に、原講師も頷く様子が伺えました。

今回はチャット機能を利用し、意見交換の場を多く設定。具体的な事例を出して、「皆さんならどうしますか?」と原講師が意見を求めると、多くの学生から返答がありました。

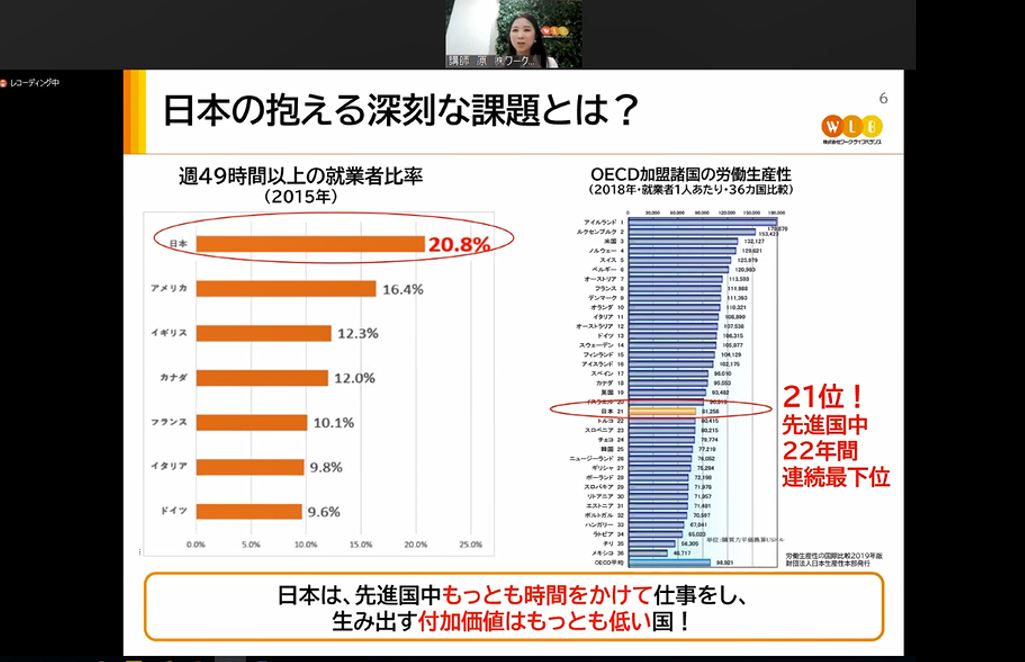

また、原講師は日本が置かれている状況をさまざまなデータで提示。産後うつによる女性の自殺の増加や過労死の問題など、日本が直面している深刻な社会問題がいくつも浮かび上がります。これらの社会問題は、メディアでも連日報道されているもの。さまざまな角度からデータを分析することによって、学生たちも「なぜ日本がこのような状況に陥っているのか」、その理由が明確になったようでした。

日本の平均労働時間は他国の2倍以上という驚きのデータも。先進国の中で、最も労働時間が長いにも関わらず、生産性は最も低いというのが日本の現状。ショッキングな事実に学生たちも驚いているようでした。

そして原講師は、自身が携わってきた企業のコンサルティング事例を紹介。ここでしか聞けない話に、学生たちも真剣に耳を傾けます。クライアントには、誰もが知る大手飲食チェーン店やアパレル企業、建設業、そして街の小さな調剤薬局まで、そのコンサルティング実績は多岐に渡ります。いずれの事例においても、「大切なのは社員同士がコミュニケーションをとること」だと話す原講師。当事者同士がアイディアを出し合い、小さな改善を積み重ねることが、やがて大きな変化を生む。労働者一人ひとりの意識改革が、日本全体を豊かに変えていく未来が見えた気がしました。

とある有名寿司チェーン店が魚の買付をオンラインにしたことにより、業務効率が上がったというユニークな事例も。現場主義のイメージがある業界でも、オンライン化の導入が進んでいる現状が伺えました。

短期間での改革が難航しそうな学校法人でのコンサルティング事例も。校内の見回りや清掃活動をPTAや地域住民と協力して行うことで、教員の残業時間を3割以上削減できたという素晴らしい実積が。今や、組織内だけではなく、地域全体で分業する時代が到来していることを感じさせる事例でした。

プログラムも終盤にさしかかり、ワークショップは学生からの質疑応答へ。学生たちは事前に用意した質問を、原講師に問いかけます。

「世界のワークライフバランスシステムで日本に採用したいものはありますか?」

「将来、日本でも週4日勤務は可能でしょうか?」

今回のテーマである「ワークライフバランス」は、学生たちからの関心も高いトピック。ワークショップの終了時間になっても、原講師には多くの質問が寄せられました。そして最後に原講師に、これから社会に出ていく学生たちに期待したいことを伺いました。

―原講師より―

「学生の皆さんには、多様性を大切にしてほしいです。社会に出ると、今までの慣習を押し付けられたり、企業内のルールを強いられることもあるかと思います。しかし、それを鵜呑みにするだけではなく、新しい意見を積極的に提案できる人になってください。インプットをどんどんして、アウトプットをどんどんしてほしい。臆することなく、組織に意見できる力を身につけてほしいと思います。」

6月に育児・介護休業法が改正され、男性の育児休業取得の促進化が期待される昨今。ワークライフバランスの改善は、日本にとっても非常にタイムリーな話題です。「今後の日本の働き方改革はどのように進めていくべきなのか。」今回のワークショップは、学生一人ひとりにとって、自分自身が社会に出たときの姿を真剣に考える機会となったようでした。

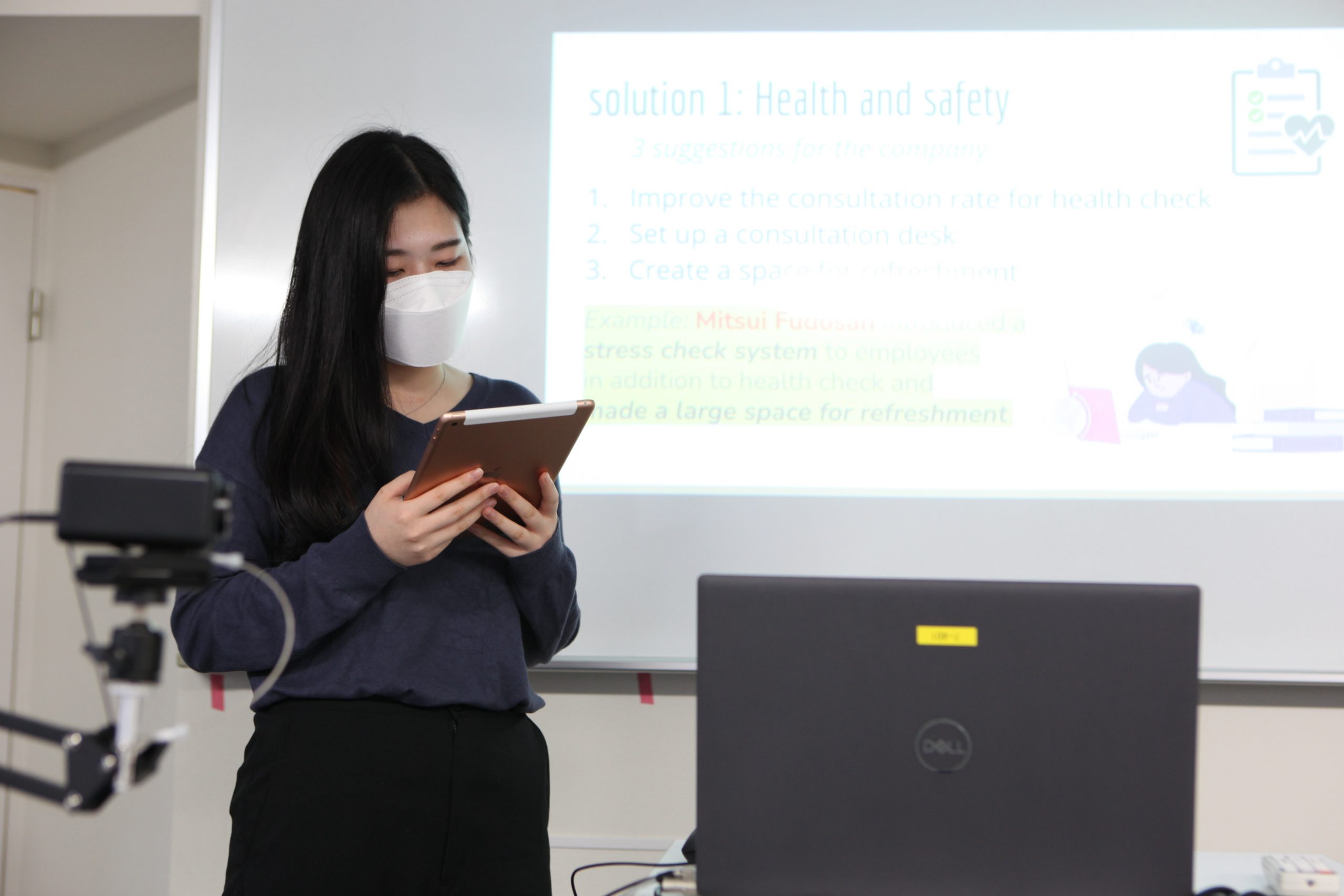

先日のワークショップからおよそ2週間後、学生たちは日本の労働環境の現状についてさらに調査を行い、プレゼンテーションを実施しました。テーマは「日本の労働者がワークライフバランスを実現するために必要なことは何か」。そして今回は、東京都の中小企業や公立学校という具体的なコンサルティング対象を設定。先日のワークショップから学びを得た彼らから「学生目線での働き方改革」を英語で提案してもらいました。

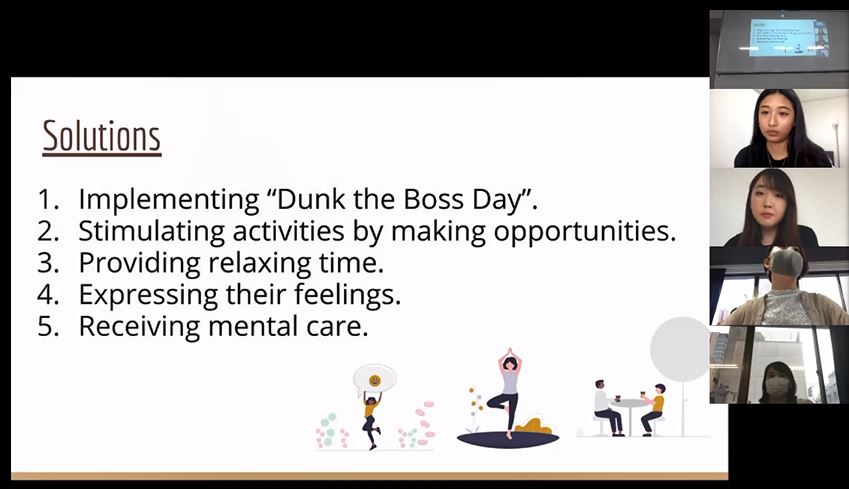

最初のグループは東京都の中小企業で働くサラリーマンの現状をまず紹介。長時間化する労働時間、少ない休日、近年の過労死の問題を指摘しました。学生たちが目をつけたのが、上司と部下の関係性。ワークライフバランスを実現するためには、従業員同士が日頃からコミュニケーションをはかることが何よりの近道だと言及しました。

続いてのグループが注目したのは、「残業の多い職業」というイメージが定着している学校教員の実態。学生たちは、東京都の公立学校教員の1日のスケジュール例を提示し、問題点を指摘します。これに対して、テスト採点を自動的に行うシステムの導入や部活専任コーチの雇用、そして板書の時間を軽減できる教材の電子化など、学校教員の負担を減らすための具体的な策が挙げられました。

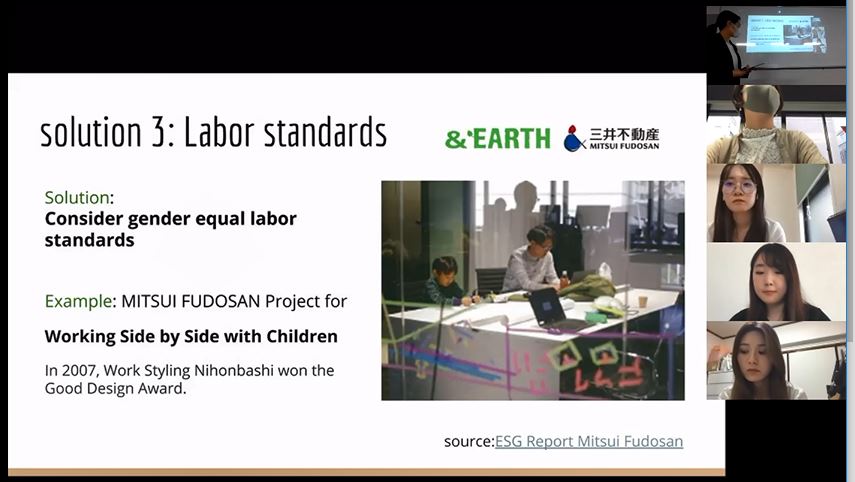

このグループが強調したのは、子育てにおける男性と女性の役割を均一化することの大切さ。例えば、ヨーロッパでは一般的であるデイケアセンター(日中の乳幼児のケアを提供する施設)を日本でも普及させることを提案しました。時と場合によっては第三者の助けを借り、男女が家事や子育てを対等に分かちあうこと。これはやがて、深刻な社会問題である日本の少子高齢化の対策にもつながることを主張しました。

「SDGs」という言葉をよく耳にするようになった昨今、このグループが注目したのは「ESG」。「ESG」とは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取って作られた言葉であり、環境や従業員に配慮した経営をするという考え方を示します。例えば、従業員への定期的なストレスチェックの実施やドリンクが充実している休憩スペースの拡充など、企業が実際に行っているESG活動の事例を取り上げました。

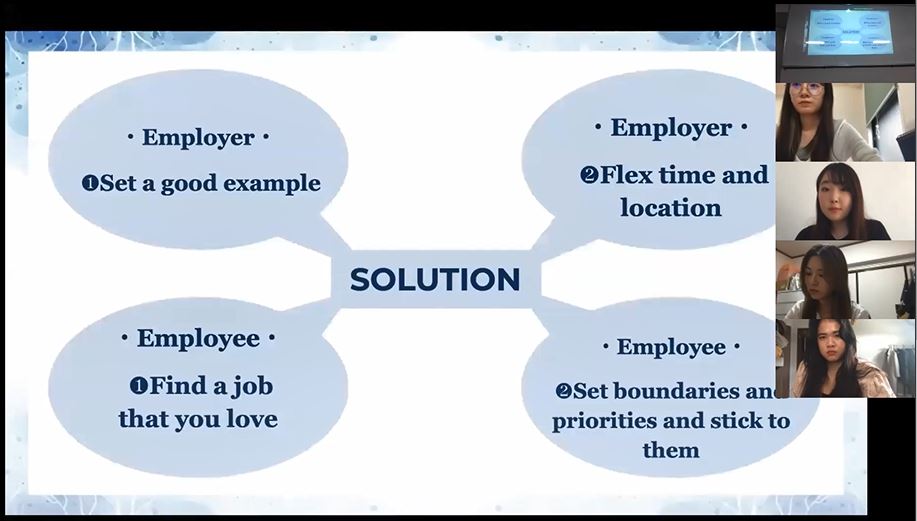

最後のグループは、働き方改革における雇用主と従業員の現状や改善点をさまざまな側面から比較。ワークライフバランスの実現のために、上司と部下がお互いに意識するべきことを明らかにしました。その中には明日からでも取り組むことのできる項目も多く、こうした小さなことの積み重ねが大きな変革につながることを感じさせました。

企業だけではなく学びの現場でも珍しくなくなった、オンラインミーティングシステム。学生たちはプレゼンテーション中に同じ環境にいなくても、お互いにチームワークを発揮していました。コロナ禍以前と比べ、教育のスタイルも間違いなく多様化しつつあります。

こうして全てのグループのプレゼンテーションが終了。いずれのグループも、日本全体でタイムリーな話題である「今後の多様な働き方」についてじっくり考える貴重な機会となったようでした。最後に学生たちに全体の活動を通しての感想を聞きました。

―ワークショップとプレゼンテーションに参加した学生より―

「ワークライフバランス支援とは、特別な事情がある人やワーキングマザーをサポートするための施策というイメージをもっていました。ですが、本来は年齢や性別を問わず、すべての働く人を対象とした『企業の経営戦略』であることを学びました。それに、男性のワークライフバランスを整えることが、結果的に女性の出産や子育てをサポートすることにつながるという発見もありました。今後就活を控えているので、ワークライフバランスの実現は企業を選択する上での一つの基準にしたいです。」

昨今のコロナ禍により働き方が多様化した日本ですが、諸外国と比べると個人のワークライフバランスの実現はまだまだ道半ばです。「従業員全員がより豊かになるためには、自分が在籍している企業には何が必要なのか。」現在さまざまな角度から国家規模での施策や法整備が進んでいますが、それを実現させるには「労働者一人ひとりの意識改革」が不可欠です。お互いにコミュニケーションをはかり、現状を変えるために一人ひとりが声を上げていくこと。今回のワークショップを通して、自分がより幸せになれる働き方を自ら行動して選択できる若者が一人でも増えることを期待したいです。