こんにちは、2018年卒英米語学科の長田あかねです。卒業後2社を経て、現在はIT企業で勤務しております。本ブログでは、KUISとの出会いから現在に至るまでの歩みを振り返ってみたいと思います。こんな卒業生もいるんだ、こんな働き方もあるんだ、とお読みになった方にとって何かの気づきになる点がありましたら嬉しいです。

KUISとの出会い~オープンキャンパスに心惹かれて

私がKUISを知ったのは、高校2年生の冬頃でした。その頃、英語=文学部だけではないこと、欧米文学よりも言語そのものに興味があった自身にとっては外国語学部が合っているかもしれないことに気づき、外国語学部のある大学を探していました。その中でKUISを見つけ、ホームページを見れば見るほど心が動かされる何かがあり、すぐにオープンキャンパスに足を運びました。

それまでも他大学のオープンキャンパスには参加していましたが、KUISには他大学とはいい意味でちょっと違う、アットホームで独特な雰囲気があり心惹かれました。(卒業生の皆さまには、この感覚が分かるのでは?と思います!)なにより、「この教室で授業を受けて、図書館のこの机で勉強して…」と入学後のキャンパスライフを具体的にイメージできたのです。

このようにイメージできたのは、KUISだけでした。結果的に、入試の日まで10回ほどキャンパスに足を運びました。そのため、オープンキャンパスの学生スタッフの皆さんは、当時高校生の私にとって憧れの存在でした。

そして入学後は、入試前から「入学して、絶対やる!」と決めていたオープンキャンパスの学生スタッフに応募。無事に学生スタッフの一員になれ、オープンキャンパスや個別学内見学の対応など、英米語学科の水色のスタッフTシャツを着て、時に学内を走り回っていました。

授業外の活動。新入生や後輩を迎え支援する側へ

他の授業外での活動としては、入学年に始まった先輩1名と後輩数名のチームで1学期間一緒に勉強するピアチュータープログラム*1に参加しました。1年次には先輩から大学生活のあれこれを教えて欲しいとの思いでチューティー側に申し込み、翌年からはチューター側を3年務めました。

活動場所は、最初は3号館3階の廊下で、次に3号館2階の廊下に移動。その後、8号館に移動したSALCの跡地である6号館2階にアカデミックサクセスセンターができ、正式な活動場所になりました。私がチューターになった頃は小規模なプログラムでしたが、どんどん規模が大きくなり、現在も続いているなんて感慨深いです。

*1 ピアチュータープログラム:アカデミックサクセスセンターが運営する取組み。ピアチューター(支援する側の学生)とチューティー(支援される側の学生)双方のスケジュールや習熟度、目的をマッチングして協働学習を行うプログラム。(https://kuis.kandagaigo.ac.jp/asc/tutor/)

ピアチュータープログラムの活動場所となった開設時のアカデミックサクセスセンター

ピアチュータープログラムの活動場所となった開設時のアカデミックサクセスセンター

大学生活の中心はゼミ。憧れの卒論発表に臨む

こうして授業外も大学で過ごす時間が多かったのですが、授業もたくさん取りました。卒業要件124単位に対して206単位!1.6倍も取ったことになります。学期末の1週間は毎日試験や期末レポートの提出日になることは当たり前。そのため少しでも負担を分散させるために、授業内発表の順番は極力トップバッターや早めの日程に手を挙げていました。

なかでも、私の大学生活の中心はゼミ*2でした。1年次にふとしたきっかけで足を運んだ卒業論文発表会で、とある先輩に強く憧れ、またゼミの内容にも興味を持ったことから、同じゼミに入りました。最初は何も分からないところからのスタートでしたが、先輩の支えもありながら、先輩に早く追いつきたい一心で必死に英語の論文を読みました。

私自身も卒業論文発表会で発表することを最終目標に、毎週のゼミや年2回の合宿、そして卒業論文執筆に向けてゼミに打ち込みました。同期とは興味分野が同じため履修する授業が被ったり、ゼミ以外の時間にも集まって合宿での発表に向けた準備を進めたりと、多くの時間を共に過ごしました。

無事に卒業論文を提出し、憧れの卒業論文発表会でも発表ができたことは、大学時代の一番の思い出です。卒業時は寂しさよりも、やりきった達成感の方が大きかったです。卒業後も大学に行くと温かく迎え入れてくださる先生方、職員の方々、現役生の皆さんには感謝でいっぱいです。

*2 英米語学科 小林 真記ゼミに所属。神田外語大学公式サイトに紹介されている。

社会とつながるゼミの魅力!https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/news/387129/

(ニュース神田外語大学より)

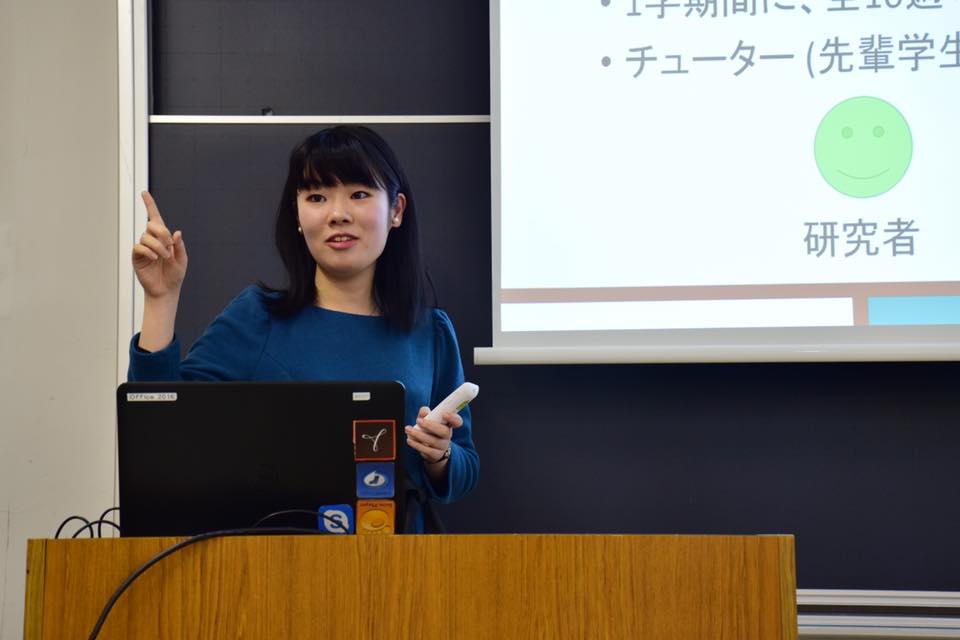

4年時の卒業論文発表会での一コマ

卒業後の歩み、学んだ英語を活かすキャリアを模索する

このように大学生活はとても充実していたのですが、今振り返ると目の前のことに夢中で、当時は卒業後のことを思い描けていませんでした。実際、前職に当たる2社目への転職活動の際には、大学時代にしていなかった業界研究から始めました。結果、1社目とは異業種異職種のIT業界を選ぶのですが、業界を決めた理由の1つとして「KUISで学んだ英語を活かす機会があるかもしれない」という点がありました。

転職活動を進める中で、異業種異職種からの転職のしやすさ、また英語を使う可能性の有無は業界職種により異なることに気づくのですが、今すぐは無理だとしても、仕事で英語を使う可能性を少しでも残しておきたかったのです。

2社目の入社後は、「英語ができる人」という条件付きポジションへの配属が決まり、なんとかIT業界でのスタートを切れました。その後も英語のキーワードで他の案件やポジションへのお声がけを運よくいただき、海外出張や会議での簡単な通訳、英語でのコミュニケーション窓口対応などの機会に恵まれました。

例えば、取引先から英語での質問メッセージが来た時に、配属先に質問内容を日本語で伝える。日本語で回答を受領したら、その回答を英語に直した上で、英文メッセージを取引先に送る、といった流れでサポートをしていきました。

英語を専門職としているわけではないので、もちろん英語だけで良いというわけではありませんが、英語という言語ツールをきっかけに、両者をつなぎ、ビジネスが進んでいくことを実感できる役割だったと思います。

そういった現場で様々な経験を積んでいくことで、少しずつですが、どんな会社でどんな仕事をしたいか?が可視化されたこともあり、次の転職につながり現職に至ります。

全国の仲間とリモートワーク、そして学生時代の経験が活かされた社内横断の繋がり

2社目に入社した2020年4月、入社と同時にコロナ禍により思うように動けなくなる事態に。転職活動時にはリモートワークが可能な業界か?という視点はありませんでしたが、その時々の案件やポジションにより出社が必要な時期もあったものの、結果的にリモートワークが中心の働き方になりました。現職でもリモートワークが中心で、日本全国にいるメンバーと一緒に働いています。

社内チャットに流れてくるお天気情報から、「西の方は雨が降っているから、うちの方もそろそろ雨が降るかしら?」なんて思うことも。ちなみに私の所属する部署の場合、メンバーの所属オフィスが全国に散らばっており、移動するにも飛行機や新幹線が必要な距離にいるメンバーが大半です。

そのため、定期的に開催される所属オフィスごとの集まりに参加すると、周りは他部署のメンバーばかり。他部署メンバーの方が、対面回数が多いなんてことは珍しいことではありません。出社して対面で仕事をするのが当たり前、と思っていた頃には想像できなかった世界です。

またメイン業務のほかに、部署横断の社内コミュニケーションを担うチームや全社総会の実行委員会に立候補するなど、会社のことを知ることができるよう、そして他部署メンバーとの関わりを持てるようにしています。

ちなみに全社総会の実行委員では、総会当日に大学時代のオープンキャンパスの学生スタッフでの経験が活きました!全社総会当日の誘導や受付業務が本当に楽しくて、なんでこんなに楽しいのだろう?と考えたとき、思い出したのは学生スタッフの頃のあの楽しさでした。

3号館前や学食での誘導、4号館1階の教室前での受付対応や声かけ・案内など、暑かった夏の思い出が蘇りました。学生時代の経験があったからこそではありますが、他のメンバーにも運営の手際の良さを褒めてもらえたのは嬉しかったです。

言葉にできない感覚を大切に、自分らしくワクワクと未来を待ち望む

今の自分を表すなら、のびのび、自分らしく、といったところでしょうか。大学生の頃の私にとってゼミは自身の居場所のようなもので、自分らしく、飾らず自然体でいられる場所でした。そして現職でもあの頃に似た、自分らしくいられる感覚があります。

転職活動を進める際、現職企業の情報収集を進めるなかで、「この会社、自分に合うかも」としっくりとくる感覚があったのですが、この「何かピンとくる」感覚は、KUISの入学前に抱いた、あの感覚と同じかもしれません。言葉には表しにくいこの感覚って、案外大切かもしれないと思っています。

大学卒業から現在までを振り返ると、卒業時には思いもよらなかった働き方だなぁ、としみじみ思います。この先どんな思いもよらないワクワクが待ち受けているのか楽しみに、今後も一歩ずつ歩んでいきたいです。

2018年卒業

外国語学部英米語学科

長田あかね